mum&gypsy

マームとジプシー×いわきアリオス 上演を展示するプロジェクト

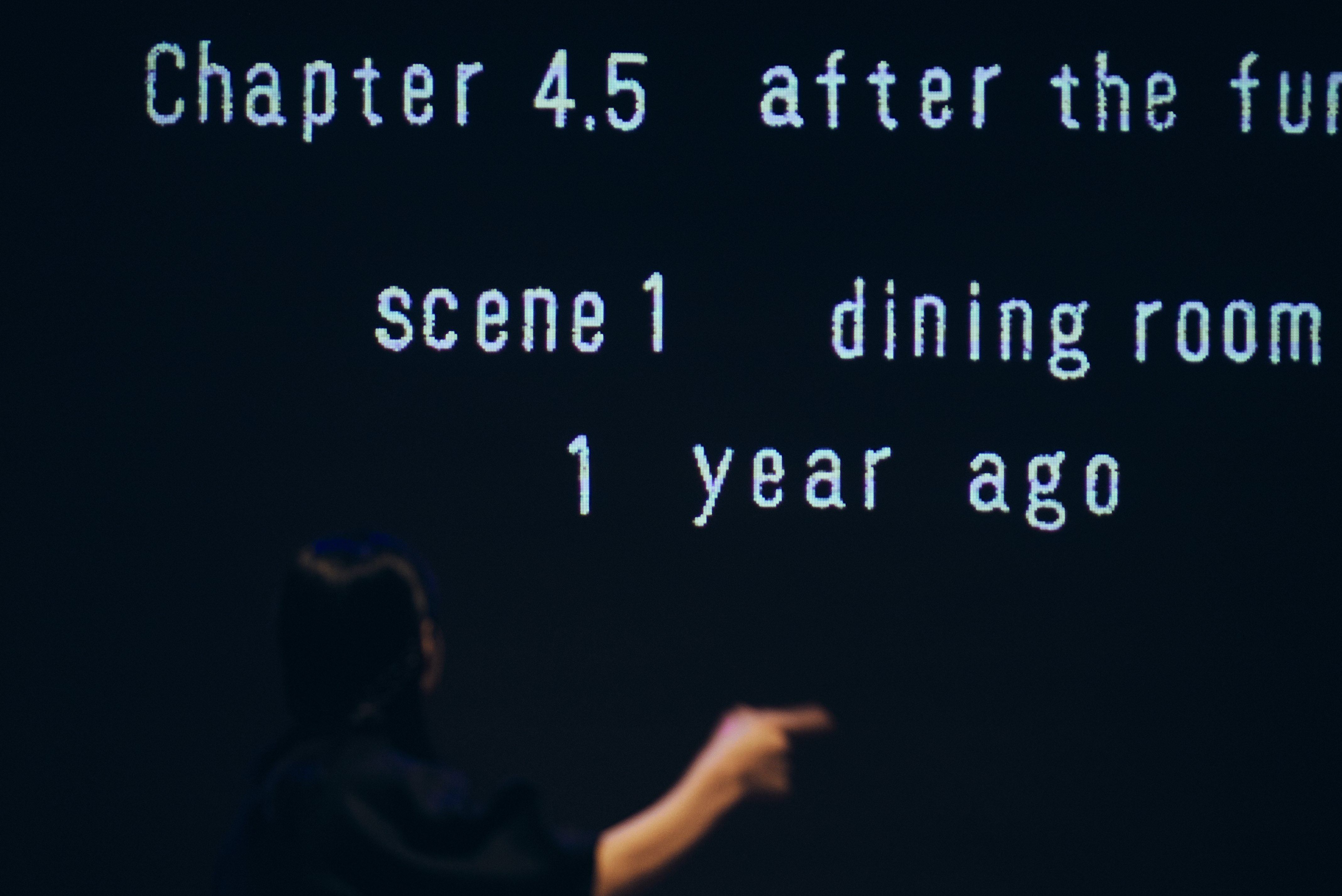

moment

〔福島〕2021年11月26日-28日/いわき芸術文化交流館アリオス 大リハーサル室

撮影:鈴木穣蔵

物語は、知らない誰かをどこかへ運ぶ。そう信じていた。しかし物語が意味を成さなくなる瞬間が、確かに在ること。物語では、どうにも。物語が消し飛ぶほどの瞬間が。その瞬間、溢れ出す現実が在ることを、わたしたちは知っている。もう何度もそうおもって、物語を止めにしなくてはとかんがえたこともあった。でも、どうしてだろう、偶然が重なって。また一から、何かを立ち上げようとしている自分がいた。平面から立面へ。そしてその立体には人がいて、そこにはいつかの時間が流れていた。その、時間が伴った空間のことを演劇ということをわたしたちは知っていた。そう、わたしたちは知っている。物語が意味を成さなくなる瞬間のことも。けれども同時に、いつかまた物語は再生されるということも。再生された物語のことを、演劇ということも。わたしたちは知っていた。ちょうど10年まえに出会った長谷川洋子は16歳だった。誰かの言葉を借りるようだけれど、彼女は透明だった。あれから10年。彼女の身体を通して、さまざまなシーンを見つめた。彼女に、もう会えなくなった誰かを重ねて。そして海を重ねた。そんな彼女とまた帰ってこれた、この劇場に。演劇という瞬間を持って、ここで待っている。わたしたちは、知らない誰かをどこかへ運ぶ。

2021.11.22 藤田貴大

2021.11.22 藤田貴大

出演

長谷川洋子

スタッフ

作・演出/藤田貴大

舞台監督/熊木進

照明/南香織(合同会社 LICHT-ER)

映像/召田実子

衣装/swllow

ヘアメイク/大宝みゆき

宣伝美術/名久井直子

宣伝写真/井上佐由紀

主催/いわき芸術文化交流館アリオス

企画協力/合同会社マームとジプシー