mum&gypsy

mum & gypsy 10th Anniversary Tour

藤田貴大 特別ロングインタビュー vol.3

2018/08/06

マームとジプシーの活動の特徴にラボレーションがあります。岸田国士戯曲賞を受賞したのち、演劇というジャンルを超えて、様々な領域のアーティストとのコラボレーションを重ねてきました。マームとジプシーはなぜコラボレーションという道を選び、そこで何を見出したのか。次の10年に向けて、どういう集団のありかたを見据えているのか。藤田貴大ロング・インタビュー第3弾です。

「マームと誰かさん」シリーズの始まり

――2012年から、「マームと誰かさん」というコラボレーション・シリーズが始まります。まずはコラボレーションというアイディアに至った経緯から伺えればと思います。

藤田 まず、「このまま僕の言葉だけで活動を続けたところで、何人が食えるようになるんだろう?」という危機感があったんです。僕界隈を広げないと、今まであったような演劇集団にしかならないなと思ったんですよね。そういう問題を抜きにしても、何かアクションを起こさないことには自分の言葉はこれ以上強化されていかないと思った。あと、これまで自分以外のデザイナーを入れることを拒んできたけど、このままだと僕の作品の中に違う要素は入ってこないんだろうなと思ったんです。でも、そこで演劇の世界の中にいる誰かを入れるという発想はなかったんですよね。それならミュージシャンであるとか、漫画家であるとか、違う職種の人に出会ってみたいと思って始めたのが「マームと誰かさん」シリーズです。

――最初のコラボレーションは2012年5月のマームと誰かさん・ひとりめ『大谷能生さん(音楽家)とジプシー』です。音楽家とのコラボレーションとなると、浮かびやすいのは「劇盤を作ってもらう」という形ですが、大谷さんは出演もされています。

藤田 『大谷さんとジプシー』が良かったのは、大谷さんと記録物というものについて色々話せたんです。その前から大谷さんの家に何度か飲みに行っていたんですけど、「藤田君は劇の中で既成曲を使うけど、あれって過去のものなんだよね」と言われたんです。僕はそれまで記憶というモチーフを扱ってきたけど、記憶と記録物の比較を大谷さんも一緒に考えてくれて。

――CDというのは過去のある時間に記録された音源ですね。

藤田 振り返ってみると、それまでもカメラのシーンは多かったんです。初演の『K』にもカメラのシーンはあったし、『しゃぼんのころ』でもカメラのシーンを描いてるんですよね。ある時、大谷さんが「写ルンですっていうのは記録するもので、ボタンを押した瞬間に過去になってしまう」という話をしてくれて、そこで記憶と記録が繋がり始めたんです。あと、僕はこの頃まで「その場で音を流す」ってことをやったことがなかったんですよね。でも、初めて僕個人の助成金をもらって、真っ先にCDJを買って、ここからは自分で音を流すようになりました。それまでの稽古場ではラジカセでかけるだけだったけど、CDJを買って、ミキサーも飴屋法水さんから譲り受けたり、そのあとも稽古場用の少し良いスピーカーを買ったり、稽古場の状況もみるみる変わりましたね。それで、『大谷さんとジプシー』の時もそうだけど、次の飴屋さんとの作品でも「一瞬」とか「数秒」にこだわっていた気がします。

――次のマームと誰かさん・ふたりめ『飴屋法水さん(演出家)とジプシー』は、ある男が車にはねられて地面に落下するまでの3秒間を描いた作品でした。これ以前には、そこまで短い時間にクローズアップしたことはなかったんですか?

藤田 なかったですね。ある一晩を描くことはありましたけど、ここで一回、ものすごく時間設定を細かくしてやってみたかったんです。次の『今日マチ子さん(漫画家)とジプシー』の時もシャワーを浴びているシーンをずっと描いて、時間をどこまで細かく拡張できるかを考えていた気がします。

――前回のインタビューでも話してもらったように、この時期の藤田さんの作品は役者の身体を酷使させる作品が多くありますけど、飴屋さんの身体のありようはそれとも違っていた気がします。役者の身体を酷使させるのは反復性を突き詰める作業ですけど、飴屋さんは一回性の部分を突き詰めていたような印象があります。

藤田 飴屋さんの場合は運動じゃないんですよね。身体を激しく動かして疲弊していく身体ということではなくて、一瞬で何かが起こって変わってしまう。飴屋さんはその瞬発力がすごくて、それはすごく怖いことでもあるんだけど、僕はそれを見たかった。早い段階で「事故に遭った男の数秒間を描く」という話はしてたんですけど、稽古場では物の手配しかしてなくて、小屋入りしたあとに飴屋さんが「ちょっと倒れてみようかと思う」といきなり言い出したんです。それで「ちょっと見せてください」ということで、飴屋さんが自転車ごと倒れる動きが出てきたんですよね。あそこで飴屋さんと出会ったことは大きくて、違う身体に出会った感じがありました。

――藤田さんのコラボレーションで特徴的なのは、作業が続いていくところです。この『飴屋さんとジプシー』という作品は交通事故を描いた作品で、次に藤田さんと飴屋さんがかかわるのは2014年秋に東京芸術劇場プレイハウスで上演された『小指の思い出』という作品ですけど、これは当たり屋の話でもあります。

藤田 一回で終わっていいと思える人とは一緒にやれないなと思っているところはあるんですけど、『飴屋さんとジプシー』が『小指の思い出』に繋がっていくのは導かれていくような感覚がありました。野田秀樹さんの作品は地元にいた頃からVHSで観ていて、『小指の思い出』が当たり屋の話だとわかっていたので、東京芸術劇場から「野田秀樹さんの戯曲をやりませんか」という話があった時にすぐ『小指の思い出』をやりたいということと、「飴屋さんを誘いたい」ということは伝えましたね。

戯曲というものを捉え直す

――藤田さんが誰か他の人が書いた戯曲を上演するのは『小指の思い出』が初めてでしたね。それもある意味ではコラボレーションですけど、誰かの言葉を扱うというのはどういう経験でしたか?

藤田 僕の場合、戯曲を解体する作業に期待していた部分はあるんです。戯曲を一度解体して、それを再編集する作業によって自分の文体にしていく。それを考えるのは面白かったんだけど、「これを職業にするってすごいことだな」と思いましたね。蜷川さんをはじめとして、人の戯曲を扱う“演出家”という仕事をしている人がいるけど、それだけをやるってどういうことだろうと思ったんです。そこで戯曲というのは変なものだなと気づかされました。

――藤田さんの作品は口伝で作られるとはいえ、岸田國士戯曲賞を受賞されてますよね?

藤田 そうなんですけど――なんで獲ったんだろう? 岸田戯曲賞の選評で、リフレインについて「それは演出家の領分だ」ということで批判されたんです。僕は繰り返すことで言葉が強くなると思っているからリフレインさせていて、それをそういうふうに批判されたのは悔しかったけど、一理あるなとも思っていたんですよね。僕の作品は短いシーンの連続で、それをどういうタイムラインで見せるのかということをやっている。でも、それを「編集」とは言いたくなかったんだけど、『小指』で他人の戯曲を扱ってみると、その作業を「編集」という言葉でドライに言えたんです。

――『小指の思い出』という戯曲が最初に上演されたのは1983年です。それを上演するということは、他人の言葉を扱うというだけではなく、過去の言葉を扱うという作業でもあります。

藤田 もしそれが小説であれば、その時代のことが事細かく書き込まれていると思うんです。戯曲というのも、細かく読めばその時代が吹き込まれているのがわかるけど、パッと読んだだけではわからなくて。蜷川さんとの作業を通じていろんな戯曲を読みましたけど、たとえば「これは学生運動を描いた作品だ」と言われても、抽象度が高いからパッと読んだだけではわからないんです。それは流行りもあるのかもしれないけど、何かに置き換えた文体で書かれているから、時代背景を勉強しないと読めないんですよね。

――それこそシェイクスピアぐらい離れると普遍的に見えてくるかもしれないけど、80年代と今の時差のほうが難しいかもしれないですね。

藤田 そうですね。『小指の思い出』をやってよかったなと思えたのは、飴屋さんもその時代を生きてきた人で、その姿を見た時に「もっと演劇を学ばなきゃ」と思えたんです。演劇史みたいなものは大学で学んでいて、それなりに頭に入っているつもりでいたけど、まだ全然だったなと思ったんですよね。あと、野田さんにしても飴屋さんにしても、世界との向き合い方が独特だなと思ったんです。『小指の思い出』には「アジア」という言葉が何度か出てきますけど、アジアというものと、アジアの中にいる自分というものをどういうスケールで描くのか。その思考回路は全然違うだろうなと思ったし、戦争や貧困という問題意識ももっと直接的だったんだろうなと思って、僕にとっては新鮮でしたね。

――『小指の思い出』からほぼ1年後に、今度は東京芸術劇場シアターイーストで『書を捨てよ町へ出よう』を上演しています。これは寺山修司の言葉を扱った作品ですね。

藤田 寺山修司の『書を捨てよ町へ出よう』は映画にもなってるけど、同じタイトルでエッセイが出てるじゃないですか。寺山修司の本は熱心に読んでたから、『書を捨てよ町へ出よう』を上演できるのであればやってみたいと思ったんですよね。映画版の『書を捨てよ、町へ出よう』を観ても、タイトルとは関係ないことばかりやっているから、もっと自由にやっていいんじゃないかと思って引き受けたんです。

コラボレーションの、その先

――さらに1年後には、再びプレイハウスでシェイクスピアの『ロミオとジュリエット』を上演しています。『小指の思い出』、『書を捨てよ町へ出よう』、『ロミオとジュリエット』と、少しずつ遠い過去の戯曲になっていきましたけど、他人の言葉を扱ってみることでたどり着いたものはあると思うんです。それを言葉にするとすればどんなものになりますか?

藤田 たとえば『書を捨てよ町へ出よう』のときであれば、穂村弘さんにも手助けしてもらいながら「この言葉ってこんなにきれいな言葉なんだ?」ってことを発見していったんです。『ロミオとジュリエット』であれば、翻訳家の松岡和子さんに手助けしてもらって、言葉のきれいさを発見していった。そうやって戯曲の中に言葉のきれいさを発見していく3年間だったと思います。自分の作品であれば、「ヒカリ」という言葉や「未来」という言葉を使うことで、自分の中で一つのパンチラインを作ってきたんです。それと同じように、「この戯曲を書いた人はこのパンチラインを選んだんだ?」ってことを自分なりに考えることができたのはよかったですね。あとは役者さんをよく観察していたと思います。僕以外の言葉に触れた時にどういうものが出てくるのかを観察していて、「自分のオリジナルだとこういうことができるんじゃないか」ということに置き換えて考えていた気がします。

――コラボレーションということで言えば、『小指の思い出』は他の人が書いた戯曲を扱うというだけではなく、青葉市子さん、Kan Sanoさん、山本達久さんというミュージシャンともかかわって、毎回舞台上で演奏してもらっています。

藤田 これは大谷さんとの話したことが出発点にあるんですけど、記録物を使うことを疑い始めたんだと思います。そこで曲を書き下ろしてもらった時に、ミュージシャンの人たちとライブというレベルで溶け合うことができれば、これまでのマームとは違うフェーズに行けるんじゃないかと思ったんですよね。『小指の思い出』にしても『書を捨てよ町へ出よう』にしても『ロミオとジュリエット』にしても、過去に書かれた記録物というソフトを使うんだけど、上演するのは現在なわけです。そこで流れる音楽が過去であってはダメだという気がしたんですよね。役者だけが現在というのではキツいなと思って、現在おこなわれていることはすべて現在であって欲しいと思った。自分のオリジナル作品であれば、既成の曲も合うと思うんです。その場合は言葉というのも書き下ろされたもので、その日に書き下ろしたばかりのものもあるぐらい今なんだけど、過去の戯曲を再生する時に、その再生をするものたちは僕の作品以上に現在じゃなきゃいけないと思ったんですよね。

――『小指の思い出』で音楽を演奏した青葉市子さんは、2015年に『cocoon』に出演して、2016年には『0123』という作品にも参加しています。そうしたマームとジプシーとの関わりを経て、市子さんは『マホロボシヤ』というアルバムをリリースします。あるいは、『ロミオとジュリエット』で衣装を手がけた大森伃佑子さんは、「キャピュレット」と「モンタギュー」というドレスを発表されています。作品を通じて共有されたものがあり、それが別のアウトプットに繋がっていくというのが印象的ですね。

藤田 コラボレーションしている人たちと必ず話しているのは、「上演時間で終わることではないよね」ということで。それはコラボレーションということに関しても言えるし、内容に関しても言えることだと思います。

――コラボレーションが続いていくというのはわかりやすいですけど、それが「内容に関しても言えること」というのはどういうことですか?

藤田 たとえば作品の中で死を扱っていたとして、「死ぬということはこの作品で言い切りましたとかってことではないよね」ということは常に話してるんです。作品の中で描かれていることはこれからも起こるし、僕の作品はその通過点でしかなくて。もちろん、上演時間内のことはプロとしてやるに決まってるんだけど、この劇場から出たあとに人が何を思うのか、この公演期間が終わったあとに僕らはどういうものを作っていくのか、そのことのほうが重要だったりもするんです。作品で扱う議題というのは、それを扱ってしまったからには続いていくことだと思っているので、それがCDアルバムやお洋服といった形につながっていくのは嬉しいですね。

どうすれば大きな規模に挑めるのか?

――さきほども話したように、『小指の思い出』と『ロミオとジュリエット』が上演されたのはプレイハウスという場所で、834席の中ホールです。ここ数年の藤田さんは「どうすれば規模を広げられるのか?」ということを考えて活動されてきたと思いますが、同世代に限らず、誰もが規模を広げることを考えるわけではないですよね。藤田さんが規模を広げることを意識しているのはなぜですか?

藤田 その質問に答えるのは難しいですけど、演劇がこのままだと悔しいということですね。それに尽きる気がします。やっぱり、「1万人呼ぶ芝居はこういう人が出てないと」という尺度で集客を図られるところはあって、それが悔しいんです。演劇は俳優のキャスティングだけで成り立っているわけではなくて、そこにはもっといろんなキャスティングが存在していて、そのキャスティングを観ることを許してくれるジャンルだと思うんです。演劇という場所にはいろんな人が集うってことを、伊達にいた頃から信じているんですよね。演劇は照明だって出来るし、音楽だって出来るし、衣服だって出来るし、物語だって出来る。こんなにいろんなことを扱えるジャンルって他にないと思っているんですけど、1万人を集客しようとなった時に、日本の演劇は俳優にだけ頼ろうとすることに違和感があるんです。そのシーンを変えないうちは死ねないなって、岸田賞を獲ってからは常に思ってますね。

――今の藤田さんがそういう考えに至っているのはわかるんですけど、それを「伊達にいた頃から信じてる」というのはなぜですか?

藤田 伊達でやっていたのがミュージカルだったというのもあると思います。ミュージカルはいろんなことを考えないとダメなんですけど、それを影山先生はやっていたんです。1万人を集客するためにはどういうことをやっていくのか――それは今も探ってる途中なんですけど、最近思うのは「僕は風景を描きたいんだな」ということで。まだ野外で作品を発表したことはないんですけど、いつかやってみたいと思っているんです。『ロミオとジュリエット』の時の手応えとして、プレイハウスという空間を全然使えるなと思ったんです。これは僕だけの実感じゃなくて、スタッフも役者も含めた全員の実感として「これぐらいの空間は全然使えるね」と思えた。むしろ狭いぐらいに感じたんだけど、大きい空間で自分の作品をやる醍醐味を知れたんですよね。大きい空間だから描けることがあるし、舞台に立っている人がこれぐらい小さく見えるからこそ、それ以外の余白でどういう効果を生むかってことを考えられる。それがかなり快感なんですよね。音楽のライブにしても、野外フェスとか大きい会場で観る快感があると思うんですけど、プレイハウスで上演すると、キャストもスタッフも終演後の興奮の度合いが違うんです。ビールのうまさがちょっと違う(笑)

演劇に様々なジャンルを内包させる

――今の話は、小さい空間の外側にはもっと大きい空間があるという話でもありますね。それは会場の規模に限らず、ジャンルということにも置き換えられるんじゃないかと思うんです。『小指の思い出』の時であれば、「衣装を見たくて来るだけのお客さんがいてもいいし、音楽に興味があって来るだけのお客さんがいてもいい」という話をされていました。

藤田 そうですね。それは『小指の思い出』と『書を捨てよ町を出よう』と『ロミオとジュリエット』で全然変わって来るんですけど、『書を捨てよ町へ出よう』の時はその考えがかなりエスカレートしてましたね。僕なくていなくてもよくて、僕がキャスティングした人たちが粒だって見えればいいと思っていた。お笑いに興味がある人がいてもいいし、衣装に興味がある人がいてもよくて、セレクトショップみたいな状態を作ろうと思っていたんです。そこで自分の活動に「お店」という言葉を当てはめてみるとシンプルになったところがあって、演劇の場合はなんと全員からお金を払ってもらうわけですよね。たとえばチケット代が4000円だとして、その4000円の内訳は何だろうと考えた時に、「そこにいろんなものがあるといいな」と思ったんです。音楽も聴けた、服も見れた、物語も見れた、寺山修司も触れられた――そういうお店を目指していたところはあるんだけど、『ロミオとジュリエット』の時は少し違いましたね。あのときは「それを一つの作品として作っていこう」ということに結実し始めて、『ロミオとジュリエット』を見せたいという思いが強かったです。その感覚は作品ごとに変わってくるものだと思うんですけどね。

――『書を捨てよ町へ出よう』の時に印象的だったのは、ファッションショーのようなシーンがあったことです。それは別に、「ミナ ペルホネンとコラボレーションしているから、ミナの衣装を見せる時間を作る」ということではなくて、音楽が鳴っているなかを台詞もなく歩くだけのシーンなのに、「これこそが『書を捨てよ町へ出よう』なんじゃないか」と思わせる感触があったことなんです。

藤田 あれは何だったんでしょうね。こうやって居酒屋で飲んでいる時に、道行く人を眺めたりすることってありますよね。寺山さんが市街劇でやりたかったこともそういうことなんじゃないかと思ったんですよね。唐突にファッションショーみたいな時間が始まって呆気に取られるけど、それは舞台の上でも場末の居酒屋であっても変わらないんじゃないかと思ったんですよね。結局のところ、寺山さんはどこに窓を儲けるのかを不器用に考えていたんだと思うんですけど、『書を捨てよ町へ出よう』の顔合わせでも言ったように、「僕ならもっとうまくやれる」と思ったんです。

蜷川幸雄さんとの出会い

――寺山修司さんは昭和10年生まれですが、同じ昭和10年生まれの演出家に蜷川幸雄さんがいます。藤田さんは蜷川さんにインタビューをしながら3年近い時間を過ごして、蜷川さんの半生を描く『蜷の綿 -Nina’s Cotton-』という作品を書き上げました。残念ながらまだ上演には至っていませんけど、蜷川さんと過ごした時間は大きな影響を及ぼしたんじゃないかと思うんです。

藤田 そうですね。僕は蜷川さんと同業者だと思っていたんですけど、50歳年上の蜷川さんとコラボレーションすることで、マームとジプシーはコレボレーションという時期を完結するんだと思っていたんです。蜷川さんは初演の『cocoon』を観てくれて、その場で僕のことを気に入ってくれて、その直後に『唐版滝の白糸』(作・唐十郎/演出・蜷川幸雄)のパンフレットで対談したんです。そこから3年近く蜷川さんと関わり続けてきたんですけど、よく言われるように、演劇作家というのはある意味では孤独なんです。役者さんはいろんな現場を知れるけど、僕は僕の現場しか知らないんです。でも、蜷川さんは「藤田君だったらいつでも来ていいよ」と招いてくれて。それだけじゃなくて、蜷川さんも僕の稽古場に来てくれたんです。

――そもそも「蜷川さん自身を作品として描きたい」と思ったきっかけは何だったんですか?

藤田 『cocoon』を観にきてくれた蜷川さんに会った瞬間に描きたいと思ったんです。最初は「あ、蜷川幸雄だな」と思って、「蜷川幸雄が僕の作品の客席にいるけど、絶対批判されるんだろうな」と思ったんです。結果的にはすごく褒めてくれたんですけど、「この人ってもっと大きい身体のイメージだったな」とか、「案外老いている」とか、そういうことを思ったんです。その瞬間に、「この人がここまで歩んできた道は何だったんだろう?」と思ったんですよね。それを描くためには演劇史を振り返ることになって、学生運動のことも調べて、「この時代に演劇をやるのはこんなに大変なことだったんだ」ということも思い知らされたんです。蜷川さんのことを追っていくとすべて見えてきて、彼との時間を通じて演劇への理解はかなり深まったと思います。それと同時に、どうして蜷川さんが僕にシンパシーを感じてくれたのかも何となくわかったんです。僕自身、戦争や政治というものに対して直接的に語り出すと面白くないなと思っているし、それを語ってしまうと作品が困窮すると思っているんです。それを語ってしまうと「こういう考えの人が作っている作品だから観に行こう」というふうに限定されてしまう気がするから、僕自身の声は抑えたところに入り口を作っておいて、作品ではこういうことを扱うよっていうスタンスであるほうがいいと思っているんですよね。でも、最近は更に状況も変わったし、「僕自身はかなり直接的に思ってしまっていることがあるのかもしれないな」と思ってもいるんですけど。

――それは圧倒的に、誰よりあるでしょう。ただ、政治的なことに直接的に言及したところでどうにかできると思えないから、作品に賭けるしかないと思ってるんじゃないですか?

藤田 蜷川さんが僕の作品の構造や派手さに頷いてくれたんじゃなかったんです。それが嬉しかったんですよね。僕が根本的に持っている問題意識にシンパシーを感じてくれたんです。

――僕は蜷川さんという人を知っているわけではないから、どうしても質問が軽々しくなってしまいますけど、蜷川さんには戦争の記憶があるわけですよね。そして、自分とほぼ同世代の若者が学生運動に参加する姿も当然目にした上で、そこで蜷川さんは演劇をやるということを選んだわけです。その蜷川さんに接したことで、藤田さんも自分の道を再認識したのではないか、と。

藤田 そこで蜷川さんは演劇という窓を持ったということだと思うんですよね。あの世代の人たちにとっては学生運動に参加したことがステータスにもなっていて、蜷川さんはそこに後ろめたさみたいなものを感じていたんだと思うんですけど、やっぱり演劇というものでしか闘えなかったんだと思うんです。そこで僕は蜷川さんの側に立つし、演劇というものを通すことでしか向き合えないんです。その問題意識は何なんでしょうね。まぁ、ただ今後、どんどん時代がエスカレートしていって、警察に捕まったり、拷問を受けたりとか、そういうことがあったとしても、僕自身は変わらないし、それどころか、作品の内容も“こんな時代”に合わせてエスカレートしていくでしょうね。演劇はそもそも現在を無視できませんしね。だから、なにかを制したいひとたちがいるのだろうけれど、いろいろ逆効果だと思いますよ。生きているかぎり作品のなかで抗うだけなので。

“ひび”という新しいプロジェクト

――蜷川さんと過ごした時間は、別の観点からも大きな影響があったと思うんです。蜷川さんと接することで、蜷川さんを支える人たちの姿も見たわけですよね。あるいは、蜷川さんが彩の国さいたま芸術劇場に就任して立ち上げたさいたまゴールド・シアターやさいたまネクスト・シアターの活動の姿を目にすることで、これからどういう組織づくりをするのかも考えたんじゃないですか?

藤田 僕が疑問だったのは、蜷川さんは芸能人と呼ばれる人たちと作品をやっているなかで、なんで無名の人たちとやろうということに至ったのかということなんです。稽古場を見学させてもらうと、蜷川さんは無名の人たちに向けるまなざしが優しいんです。厳しいんだけど優しくて、有名な人とやるのと感覚で無名の人たちともかかわっていたんですよね。そこに蜷川さんの面白さがあると思って、マームとジプシーは“ひび”というプロジェクトを始めるに至ったんです。蜷川さんが無名の人たちとやっているのは、教育的な配慮ということだけではなくて、蜷川さん自身が地に足をつける作業だった気がするんですよね。僕は集客のことはシビアに考えてもいるんですけど、このインタビューでも話してきたように無名だった時代があるのに、その時代に何を考えていたのか、このままだったら忘れるだろうなと思ったんです。そのことを50歳も年上の蜷川さんの姿を見て気づかされたのはショックでした。僕は30歳になったばかりなのに、こんなに生意気な気持ちでいることがわからなくなった。たとえば『cocoon』の再演であれば、今日マチ子さんや原田郁子さん、青葉市子さんや飴屋法水さんといった人たちを巻き込んで公演をやっているけれど、その作品で扱っているのは「名前も知られないまま死んでしまった子たちがいる」ということですよね。沖縄に行ってみれば、写真も残っていない子や、どんな子だったのかおぼえてもらえないまま死んでしまった子たちがいるということがわかる。さかのぼること、自分だって名前がなかったはずで、伊野ぐらいしかついてきてくれなかった時代があるわけですよね。それなのに、何を生意気にそこに名前を連ねようとしてるんだって思わされたんです。

――『蜷の綿』を執筆している頃、藤田さんが「マームの活動は続けていくけど、それとは別の組織があってもいいかもしれない」と話していたこともありましたね。そこからすぐに“ひび”というプロジェクトを思いついたんですか?

藤田 “ひび”に関しては、スズキタカユキさんと話したこともあるんです。スズキさんとはずっと関わりが続いてますけど、あるタイミングで「マームとの仕事をやるにあたって、インターンを募集しようと思ってる」とスズキさんが言ったんです。「インターンという言葉がいいとは思ってないんだけど、そこに関わってくれる人を募集して、その人たちの言葉を聞きたいと思う」と。それと同時期に僕も近いことを考えていて、まだ名前のない人たちを集めて、その人たちに向けて演劇という角度で衣装のことをスズキさんに語ってもらったり、デザインのことを名久井直子さんに語ってもらったりする――そういう日々を通じて出会い直すことで、さらに面白いことになるんじゃないかと思って始めたのが“ひび”だったんです。

――蜷川さんは商業演劇に行ったということで批判された時代がありますけど、「でも、じゃあどうやって大きい規模に挑むのか?」という問題は常にあるわけですよね。「テレビの仕事をする」という選択をする人もいれば、「海外に出ていく」という選択をする人もいるわけです。マームとジプシーの“ひび”というプロジェクトや、昨年上演された『A-S』という作品を観ていると、マームはまた別の道を思い描いているのかなと思ったんですよね。あの作品は京都で滞在制作された作品ですけど、その町で出会った人たちのエピソードを元に作品を立ち上げていく。そういう作業をいろんな場所で成立させていくことで、マームのやりかたに共鳴してくれる人をじわじわ増やしていこうとしてるんじゃないか、と。

藤田 こういう言い方をするといろんな人の感情を逆撫でするかもしれないですけど、僕のやりかたがスタンダードになってくれればもっと面白くなると信じてるんです。僕はやっぱり、部屋の外側にある世界が凝ったものになっていくことに期待してるんですよ。家の中は便利になる一方でいいと思うんですけど、家の中では味わえない世界が外側にあってくれたらいいなと思ってるんです。そういう場所を成立させるためには、「自分は役者だから、当日パンフレットは何でもいい」と思っていていいはずがないと思うんですよね。俳優が俳優だけやっていることで成立しているものであれば、僕は演劇じゃなくて映像を見ると思うんです。そうじゃなくて、何がその日やってくるお客さんの目に触れて、何が耳に入るのかということ楽しめる俳優だから舞台をやっているはずなんです。だから、キャストもスタッフも全員その空間にあるものを把握しているような場所を成立させることができれば、それは演劇の未来形だなと思ったんですよね。この考えに間違いはないと思ったということが、“ひび”を始めるきっかけだった気がします。

【写真】

飯田浩一:「マームと誰かさん・ひとりめ 大谷能生さん(音楽家)とジプシー」

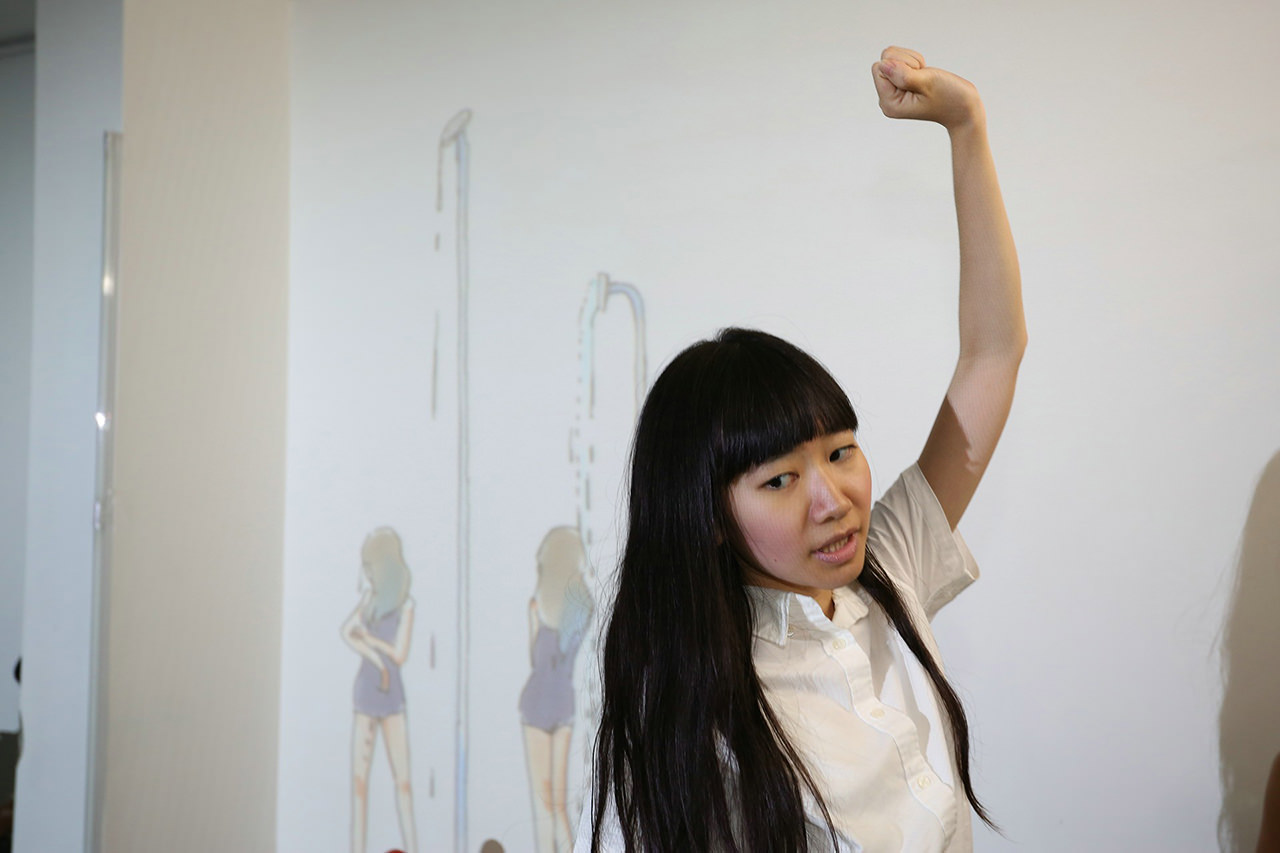

「マームと誰かさん・さんにんめ今日マチ子さん(漫画家)とジプシー」

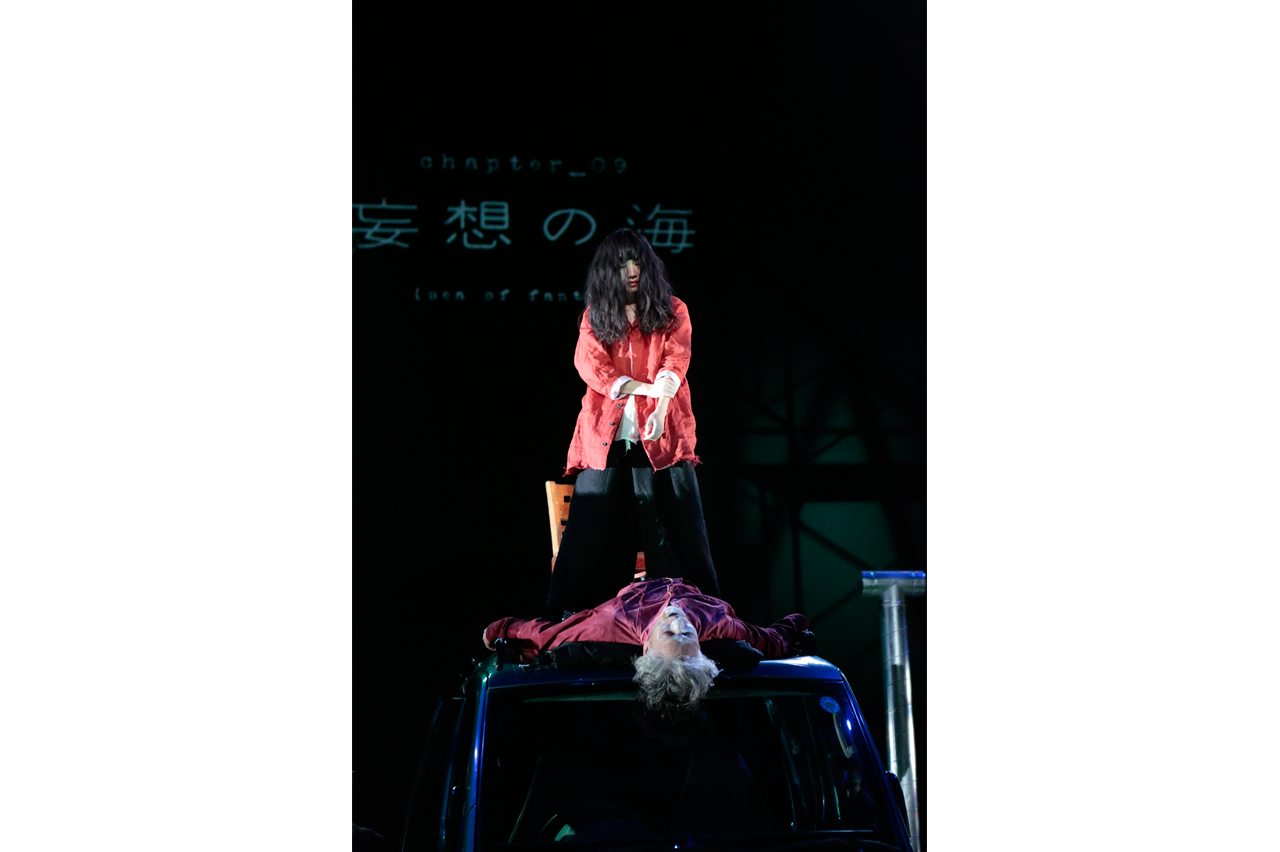

橋本倫史:「マームと誰かさん・ふたりめ 飴屋法水さん(演出家)とジプシー」

篠山紀信:「小指の思い出」

井上佐由紀:「書を捨てよ町へ出よう」

三田村亮:「0123」

井上嘉和:「A-S」