mum&gypsy

mum & gypsy 10th Anniversary Tour

藤田貴大 特別ロングインタビュー vol.2

2018/08/04

マームとジプシーを主宰する藤田貴大が、10年間の歩みを振り返るロング・インタビュー。第2回目は、2011年以降の活動を振り返ります。2011年に発表した三連作『かえりの合図、待ってた食卓、そこ、きっと、しおふる世界。』で岸田國士戯曲賞を受賞すると、マームとジプシーは旅に出ます。さまざまな土地を旅しながら、何に思いを巡らせて来たのか? 2013年に行われた初の海外公演に至る過程を語ります。

マームとジプシーを主宰する藤田貴大が、10年間の歩みを振り返るロング・インタビュー。第2回目は、2011年以降の活動を振り返ります。2011年に発表した三連作『かえりの合図、待ってた食卓、そこ、きっと、しおふる世界。』で岸田國士戯曲賞を受賞すると、マームとジプシーは旅に出ます。さまざまな土地を旅しながら、何に思いを巡らせて来たのか? 2013年に行われた初の海外公演に至る過程を語ります。

『あ、ストレンジャー』のモノローグ

――マームとジプシーが海外で活動する際に、取材などで「ゼロ年代とはどういう時代か?」と質問されることが多かったですね。そのたびに藤田さんは「僕はゼロ年代の作家ではなく、2010年代の作家だと思っている」と訂正して、「震災が起きた年に発表した作品で大きな賞をもらった」という説明をしてきました。2011年3月12日、藤田さんは『まいにちを朗読する』というワークショップの発表会を予定していましたが、それは震災で延期になっています。

藤田 これは僕にとって初めてのワークショップで、初めて演劇でギャラがもらえたんです。役者さんにはギャラを払うようになってましたけど、僕は一個ももらってなくて、このワークショップで初めてもらえたんですよね。それで、名も無い僕の元に集まってくれた人たちがいて、しかも高齢のかたもかかわってくれてたんですけど、そのワークショップ会場にたどり着けなかったのが3月11日でしたね。

――その時期にはもう『あ、ストレンジャー』の稽古が始まっています。演劇に限らず、音楽のライブにしても中止を選択する人たちはたくさんいましたけど、『ストレンジャー』は中止にはなりませんでした。

藤田 ちょっとだけ延期になりましたけど、上演したんです。それまで稽古場に使っていた荻窪の公民館が震災で使えなくなっちゃって、当時は「計画停電まであるなかで、電気を使う演劇なんて不謹慎だ」という雰囲気もあったんですけど、それでも『ストレンジャー』を上演したいと思ったんです。ただ、あの作品では海を描きましたけど、震災がある前から海辺の町を描くつもりだったんです。そこまでコドモという時代を描く作品が続いてたけど、青柳さんはなぜか「コドモをやるのが嫌だ」と言っていて、20代の自分に戻るということをここでやっておきたいなと思ったんですよね。

――『MUM&GYPSY 10th Anniversary BOOK』で役者の皆に話を聞いていると「『ストレンジャー』を境に変わった」という人が多かったです。

藤田 一番大きく変わったのはモノローグですね。それまでは自分の書く言葉に自信がなくて、基本的にダイアローグで作品を作っていたんです。ダイアローグをいかに編集するかで役者の良し悪しも決まるし、作品の良し悪しも決まると思っていた。だから、それまではモノローグを書いたとしてもせいぜい1、2行だったのに、『ストレンジャー』の最後の海のシーンでなぜか5行ぐらい書いたんです。それを青柳さんにしゃべってもらった時、すごくひらけた感じがして、言葉というものをある程度信じていいんだと初めて思えたんです。

――言葉を信じる?

藤田 小説の場合は言葉をたくさん書けるけど、演劇の戯曲における言葉にはすごく制限があると思うんです。「演劇作家というのは、照明のプロでもなければ音響のプロでもないしファッションのプロでもないけど、実は言葉のプロでもなくて、全体のバランスを組んでいくプロなんだろうな」と今はまわりまわって思ってるんですけど、その時は今以上に言葉を信じられてなかったんです。でも、青柳いづみという媒体を見て、やっと「言葉を書いていいんだ」と思えたんですよね。

――『ストレンジャー』に至るまでの作品で、藤田さんは自分の記憶を描いていたわけですよね。それに対して、この作品は伊達を描いたというより、もう少し抽象的な内容です。

藤田 自分の実家を描くにしても、強度が欲しかったんだと思います。記憶だけを描いていくと、言葉たちに優しくなっちゃうんですよね。そうじゃなくて、それを作られた世界として描いたほうが、僕のパーソナルな記憶を描くにしても強くなるんです。『しゃぼんのころ』や『コドモもももも、森んなか』は自分の記憶をむき出しにして描いているから、体当たり過ぎるんですよね。あの頃の自分が思っていた「大人って何だろう?」ってことを描くとしても、このあとにある『帰りの合図、』や『待ってた食卓、』のほうが限定的になったし、編集が効いてるんです。そういう違いはあると思いますね。

――ちなみに、この作品で海辺の町を描こうと思ったのはなぜですか?

藤田 あの頃はよく「海が町の出口だ」という言い方をしてたんです。僕が上京する時、実際の出口になったのは駅だったはずなんだけど、それが徐々に海に変わっていったんですよね。でも、海というものを描いてみると、それが東北の海に重ねられたところがあって。

地元である北海道・伊達での公演

――観客の目が変わったから、以前と同じモチーフを描いたとしても捉えられかたが変わってしまった時期でもありましたね。でも、そこで『ストレンジャー』を上演して、「言葉を信じてもいいのかもしれない」と思ったことが、次にある『帰りの合図、』と『待ってた食卓、』にも繋がってくるんじゃないかと思うんです。ここまでの作品で、自分の記憶やコドモという時代、あるいは四畳半に暮らすリアルな20代の姿など様々な世界を描いてきたわけですけど、そのすべてを象徴させる装置として「食卓」が登場するわけですね。

藤田 そうですね。『ストレンジャー』をやる前に、伊達で公演することは決まってたんです。2010年の夏頃に、演劇部の部長だった同級生の結婚式があるから伊達に帰ったんですけど、そのタイミングで影山吉則先生(藤田が所属していた伊達の劇団・パラムの演出家であり、藤田の通った伊達緑丘高校の演劇部の当時の顧問)とミーティングしたんです。そこで影山先生に「こっちでお金を集めるから、帰ってきて作品を上演して欲しい」と言われていて。それは嬉しいことでもあるんだけど、伊達に帰るってことが僕の中で腑に落ちてなかったんです。僕はまだアルバイトをしていて、父さんと母さんもまだ心配してるけど、そこで影山先生に「帰ってこい」と言われたことに動揺したんです。そこで帰るってことを考え始めたんですけど、さっき話した『まいにちを朗読する』をやっている時にも、武田百合子さんの『ことばの食卓』をテキストに使えないかという話はあったんです。そこで「食卓」という言葉に出会って、その「食卓」という言葉と「帰る」という言葉が繋がったタイミングがあったんですよね。つまり、帰りの合図というのは影山先生の声だったんです。それで、まだ『ストレンジャー』の稽古をやっている頃に、公演のタイトルを決めなきゃいけない締切が近づいていて、そこであっちゃんにメールで「帰る場所って本当にあるんだろうか」ってことを送り続けてたんです。振り返ることってできるんだろうか、振り返っても残ってないんじゃないか――そうやって送り続けたメールを読み返してみると、ちょっと詩みたいだったんですよね。それで『帰りの合図、』と『待ってた食卓、』というタイトルにしました。そのあとにある『塩ふる世界。』では初めて震災に意識が向いたんですけど、その二つの作品に関しては震災とは関係なく、どうやって伊達に帰ろうかということで精一杯でした。震災と繋げて「これは津波に飲み込まれた家を描いている」と受け止めた人もいるみたいですけど、僕の中では全然意識してなかったですね。

――そこまで「帰る」ということに距離感があったのはなぜですか?

藤田 あの土地に住み続けて、あの土地のことを考えている人たちがいるのに、僕はそこから出たいという一心だけで出てしまったことの責任みたいなものを、なぜかわからないけど感じていたんです。あの町に残り続けて、あの町で起きた出来事を考え続けている人がいるのに、僕は東京でそのことを演劇にしてしまっている。演劇というものを町を出る理由にもしてしまったし、演劇というものをいろんなことの理由にしてしまっていると思ったんですよね。そうやって演劇を利用するのであれば、何か結果を残さなければ帰っちゃ駄目だということは18歳の頃から思ってました。だから、親に「交通費出すから帰ってこい」と言われるのも嫌だったし、自力で帰るっていうのはどういうことだろうと考えていたんですけど、『待ってた食卓、』の伊達公演の時に「これは自力で帰れたということなんだろうか?」とモヤモヤしてたんです。それは公演が終わってからもずっとモヤモヤしてましたね。

現実の世界をどう捉えるか

――『帰りの合図、』と『待ってた食卓、』に出演した尾野島さんや成田さんに話を聞くと、「『ストレンジャー』以降、稽古で求められるもののハードルが全然変わってしまって、どうすればついていけるのかわからなかった」と言っていたのが印象的なんですけど、それは何が変わったんですかね?

藤田 ドライな言い方をすると、彼らの悩みはわかんないです。ただ、『ストレンジャー』では「世界」っていうことを考え始めたんだと思います。それまで世界について考えることなんて望んでなかったし、自分の言葉に自信を持ててなかったと思うんですよね。僕の感情に共感してくれる人はいるけど、そこで描いているのは僕の話でしかなくて、僕の話の中で作品を感じてくれているだけだと思ってたんです。でも、『ストレンジャー』はそういうふうに思わなかった。「僕も観客の皆さんもこの世界に生きている一部でしかなくて、そこで共有することってある」というふうに輪郭が変わったんです。だから、たとえば『コドモ』の稽古をやっている時までは、もし役者に伝わらないことがあったとすれば、「それは僕が伝えきれてないんだろうな」と思っていたんです。そこで描いている世界は僕の記憶の世界だから。でも、『ストレンジャー』はそういうことじゃなくて、「こんな世界に生きてしまっている僕たち」というつもりでいたから、わかんないと言われると「え、なんでわかんないの?」「ふざけてんの?」と思うようになってしまったんですよね。ただ、それは対等になったとしか思ってないんです。役者と演劇作家とかじゃなくなって、この世界に生きている人間として対等になったんだと思うんですよね。

――それ以降の作品でも記憶というモチーフは描いてますけど、少しずつ普遍的になるというか、描かれる世界が少しずつ開かれていく印象はあります。

藤田 そうですね。たとえば「帰れるのかな、どうかな」っていう言葉を言う時に、「実家を出たことがないからわからない」と言われたとしたら、「え、なんでわかんないの?」と思うようになったんです。それは別に、僕のパーソナルな話をしているだけじゃなくて、帰る場所をなくした人は世界に溢れてるわけですよね。それは震災があったからとかでもなくて、ニュースを見ているとそういう出来事で溢れてますよね。そういうレベルの話をしてるだけなのに、そんなことさえ僕頼りで考えるって何なのって思うようになったんだと思います。

なぜ伊達という町を描くのか?

――ただ、10周年ツアーで上演される作品たちには伊達で過ごしていた頃の記憶をモチーフにした作品が多くて、そこには伊達の固有名詞も登場します。そうして作品の中に固有名詞を登場させるのはなぜですか?

藤田 その答えになるかわからないですけど、伊達にいた頃はずっと自転車に乗ってたんです。最初は自転車に乗れなかった時代があって、自転車に乗れるようになるとここまで行けるようになって、バスに乗れたら隣町まで行けて、電車に乗れたら札幌まで行けるようになって、上京も出来る。そうやって18年かけてじっくり土地を知る経験って、これから先はもうないんだろうなと思うんです。それだけ周到にロケハンが出来ていて、「このランドスケープを作品に出来るはずだ」という自信はずっとありました。しかも、その時に思っていた感情や手触り、ざわついていた記憶がそれぞれの場所にあるんです。変な話、どんな小説を読んでも伊達の風景を重ねているところはあって、たとえば阿部和重さんの描く「神町」を読んでいても伊達に見えてくる。だから、別に伊達のことにこだわって書こうとしなくても、自然と伊達のことを描いていたんだと思います。

――あえて聞きますけど、「自分の生まれ育った町をモチーフにしてます」と言うと、「私はその町のことを知らないんで」と言う観客もいるとは思うんです。

藤田 そういうことを言ってくる人がいるとすれば「もういい」と思いますね。「にれの木団地」という固有名詞は伊達のものかもしれないけど、「いや、団地に住んでる奴ってあなたの周りにもいなかった?」と思うんですよね。当時はまだ、観客に対してそこまで思ってなかった気がしますけど、役者に対しては思ってましたね。一緒に作品を作っている時間がどんどん重なることで、「こんなに僕の話をしてきたはずなのに、わからないってどういうこと?」と思うようになったんです。そこでわかんないような表情をされるのが嫌だったんだと思います。

――今の話とも繋がってくるかと思うんですけど、『待ってた食卓、』の次には『塩ふる世界。』という作品があります。これは前回触れなかった『ハロースクール、バイバイ』にも共通することですけど、役者の身体を酷使させる作品でもあります。

藤田 身体というのが面白いなと思ったのは『コドモ』からですね。前回も少し話しましたけど、コドモはボキャブラリーがないぶん、身体を使って感情を伝えようとするじゃないですか。その状態を追い求めてたんですよね。身体として追い詰められていくと、演じる人たちの選択肢が削られて言葉が閉じていくんです。体力に余裕がある時は余裕を持って言えるような言葉が言えなくなっていく。そうやって出口が閉じられていったところで発せられる言葉には嘘がないような気がしたんです。「この言葉は本気で言ってるな」という感触に出会いたかったんですよね。

俳優と劇作家は対等である

――ファンタジーを描いていた初期作品に比べると、ずいぶんモードが変わってますよね。そこでほんとうのことを追い求めたのはなぜでしょう?

藤田 酷いことを言っているように思われるかもしれないけど、「僕がほんとうのことを書こうとしてるのに、ほんとうのことじゃないみたいな感じで言わないで」っていうふうに、本気でわがままになったんだと思います。自分で言うことじゃないけど、僕は結構削って書いてるんです。いろんなことにぶつかったり、いろんなものを見たり読んだりして書いてるのに、そういうところでカチンときてたんだと思います。そのうち満遍なくカチンとくるようになって、「お前らはなんでそんなによく寝て起きた感じでそこにいて、言葉を発してるんだ」と思うようになってしまって。この時期で言うと、高山(玲子)さんや伊野(香織)さんが僕の前でストレッチした時にめっちゃ怒鳴ったんです。「俺の前でストレッチするって何なんだよ!」って。

――そんな理不尽な怒り方ってあります?

藤田 皆、怪我に注意してるだけなんですけどね。ほんとに破綻してたと思います。

――その苛立ちというのは、『ストレンジャー』の時に「言葉を信じていいのかも」と思えたことが影響してる気がするんですよね。そうやって言葉を信じるようになって渡したテキストだからこそ、それを語る役者とのあいだにギャップが生じたのかな、と。

藤田 そうかもしれないです。どこまで俳優と対等になれるかというのは最初から考えてたことなんです。だからチケットノルマは絶対に課してこなかったし、僕のギャラより先に俳優のギャラをってことは今でも思ってるんです。そこは対等だってことを俳優の皆にも考えていて欲しいのに、俳優の側からそれはないんですよね。僕の書いた言葉を言っていいものだと思ってるじゃないですか。

――でも、「藤田さんの言葉を私は言えません」という感じで稽古場に来られたら、それはそれで怒るでしょう?

藤田 それはそうですけど(笑)。そこが本当にわからなくて、身体に負荷をかけ始めたんです。そこで体力として付き合ってもらうことで、言葉の出口としての強さを信用することができたんだと思います。

代表作『Kと真夜中のほとりで』

――『塩ふる世界。』の次に上演されたのは、『Kと真夜中のほとりで』という作品です。これは今年の10周年ツアーでも再編集して上演されますけど、『K』については「代表作」という形容がされています。

藤田 そう、この作品については代表作と言えるなと思っているんです。『待ってた食卓、』や『ΛΛΛ かえりの合図、まってた食卓、そこ、きっと──────』のことは代表作というふうには思ってないけど、『K』は代表作だと思ってます。それはでも、何なんですかね?

――『K』に至るまで、いくつもの流れがありますよね。伊達という町のこと、役者とは何かという疑問、リフレイン、身体の酷使、何より『ストレンジャー』でたどり着いた言葉の強度というものがあって、そのいくつもの流れが『K』という作品に凝縮された感じはありますね。

藤田 そうですね。いろんな流れが交差した感じはあったと思います。しかも、洞爺湖という場所をモデルにしてはいるけど、設定は寓話的なんです。あの作品では湖のほとりで姿を消した人を描いてますけど、僕のまわりにそういう人がいたわけではないんですよね。あと、そこには梶井基次郎の「Kの昇天――或はKの溺死」のことも意識にはあって、いろんなことが一致した感覚は僕の中にもあったし、皆にもあったと思います。

――『K』という作品は、最近青土社から書籍化されました。今読み返してみても、あの作品はすごく言葉が強くて、詩情がほとばしっている感じがします。『ストレンジャー』の時に「最後の5行がなぜか出てきた」ということを考えると、ずいぶんな変化ですよね?

藤田 さっきモノローグの話をしましたけど、それまでは「会話をしないと演劇が成立しない」と教えられていたんです。僕自身、会話というものが演劇の一つの装置であることはわかっていたんですけど、そこに対して疑いを持っていて、僕の問題意識としては「会話をしていない時でも、言葉は頭の中で渦巻いている」と思っていたんですよね。夜という時間には、誰かにメールや電話をしない限り言葉は頭の中にだけあるもので、夜に会話なんてしないだろうと思ったんです。偶然会った時に少し言葉を交わすことはあるけど、基本的には頭の中でグルグルさせているだけで、それは詩みたいなものだと思ったんですよね。いなくなってしまった誰かを待つかのように、ずっと言葉がリフレインする。時間を真夜中に設定することで、その状態を描けると思ったし、これまでよりも深いリフレインを描けると思ったんです。

――年が明けて2012年になると、三連作『かえりの合図、まってた食卓、そこ、きっと、しおふる世界。』が岸田國士戯曲賞の候補に選ばれます。まず、候補になった時の感想から伺えますか?

藤田 いや、めっちゃ嬉しかったです。ノミネートされたあと、いろんな人に「今年は獲れないと思う」と言われて、そのたびに喧嘩になってたんですよね。「俺が獲れないってどういうことですか?」って(笑)。でも、結果として賞をいただいて、今も「審査員に『ナイス!』って言いたい」としか思ってないです。ただ、その一方でめちゃくちゃ不安になったんですよね。いろんな人が言葉を尽くして評価してくれたけど、「これ以上に僕の作品を形容する言葉はどこにあるんだろう」と思ってしまって。それと同時に、「僕のオリジナルの作品は、皆観ただろうな」と思ったんです。いろんな人に祝われたけど、「ここからどうすればいいんだろう?」と漠然と不安になってましたね。

――岸田賞を受賞すると、その作品でツアーをするという流れも一つあるかと思いますが、マームとジプシーはそれを選ばなかったですね。その選択がそれ以降の流れを左右した気もするんですけど、なぜ今の道を選んだんですか?

藤田 岸田賞を獲る前に、「マームと誰かさん」をやることは決めてたんです。それは岸田賞というより、『K』を終えた時点で漠然とした不安に駆られて、その段階でコラボレーション・シリーズを始めようと思っていたんです。岸田賞を獲った数日後には「受賞作を再演するツアーを組まないか」という話はあったんですけど、それは断ったんですよね。あれはなんでだったんだろう。それを受けてしまうと、自分が駄目になっていく気がして不安になったんですよね。だから、受賞して手放しで喜んだわけでは全然なくて、「このままだとなりたくない自分になってしまう」という気持ちでした。

岸田賞受賞と、そこからの旅

――賞をもらったことで、「ここにいていいんだ」と思ったというより、むしろ反対の感情が生じたわけですね。マームとジプシーは最初から旅公演を意識していたという話もありましたけど、岸田賞を受賞すると、いよいよ本格的な旅に出始めたという印象があります。公演はもっと前の段階で決まっていたとは思いますけど、岸田賞受賞第一作として上演されたのは京都の元立誠小学校での『LEM-on/RE:mum-ON!!』で、それが「そうだ出て行こう」という言葉を繰り返す作品だったのは印象的でした。

藤田 これは坂あがりスカラシップとして2回目の公演だったんですけど、どこで公演するかを急な坂スタジオの加藤弓奈さんと話してる時に、「もし岸田賞を受賞したら、東京でやりたくない」と伝えたんです。

――それはなぜ?

藤田 あれは梶井基次郎を原案とした作品で、梶井基次郎に対する興味もあったし、京都という場所へのあこがれもあったんです。でも、それ以上に、受賞第一作ってことで何か言われるのが嫌だったんだと思います。やっぱり、『K』を描いたのは大きいことだったんです。それまで海のことを描いてきたのに、あの作品ではなぜか湖という澱んだ場所にたどり着いて、「これ以上のモチーフを描けないかもな」と生理的に思っていたんです。公演自体は岸田賞を受賞する以前から決まっていたもので、受賞しようがしまいが実験的なものをやるつもりでいたんですけど、無機質に「受賞第一作」と観られることを回避したかったんでしょうね。あと、「そうだ出て行こう」って言葉に関して言うと――役者は誰も信じてくれないかもしれないけど――関わってくれている人たちをちゃんと食わせていこうと思ってたんです。今の現状を打破していきたくて、それで「そうだ出て行こう」という言葉をやりたかったんです。

――この時期の作品は、たとえば尾野島慎太朗さんが「おのしま、しんたろう、でーす」と語るところから作品を初めていくことも多かったですね。それは「どうやってフィクションを語り始めればいいのか?」という問題意識があったからだと思うんですが、なぜそういう疑問が生じたんでしょう?

藤田 やっぱり、「役者はなぜ演じているのか?」という問題が僕の中で大きいんだと思います。その疑問から身体を酷使させて、フィジカルな部分に託していったこともあるわけですけど、「あなた自身として一回言ってみなよ」っていう場所に立たせたかったんです。あとは、よりライブに近づけたくて。今から語り出すのは誰なのか、観客の皆さんにも明確にして欲しかったんです。「役を演じている役者さんが話してくれるんだ」という安全圏にいて欲しくなかった。この時期、僕は「アクター」と「リアクター」という言葉をよく使っていて。役者は「自分はアクターだ」と思って、いきなり役を演じて発信するだけの立場に立っちゃうけど、「そこにREはつかないの?」ってことを話していた気がします。語るだけじゃなくて、聞くってことはやらないのか。今日来てくれた人たちとやるっていうのはどういうことなのか。そういうことばかり話してましたね。この時期にはいわき総合高校との関わりも始まっていて、現実の世界で起こってしまっていることがこんなにもあるのに、どうして役者さんはそういうふうに偽れるのかわからなくなったんだと思います。

いわき総合高校と『ハロースクール、バイバイ』

――改めて、この時期にいわき総合高校と出会ったことが藤田さんには大きく影響している気がします。これまでにもワークショップで出会った人たちと発表会をすることはあったと思うんですけど、これまでマームとジプシーにかかわったことのない人たちと出会って、何ヶ月もの時間を過ごして作品を立ち上げるというのは、これが初めての経験ですよね。

藤田 そうですね。ここで一緒に時間を過ごして作ることの大切さを知りました。この時は必死でしたね。ほんとうに、何か言えば傷つける状態だったんです。高校生ってごはん食べたあとにお菓子食べたりするんですよ。それを僕にも分けてくれたんだけど、お腹一杯だったから「ごめん、食べれない」と断ったら、「これ、福島県産じゃないっすよ」って言われたんですよね。その言葉を聞いた時に、こどもたちにそんなことを言わせてしまっているこの社会って何なんだろうと思ったし、その子たちとどう話せばいいのかは一緒に時間を過ごさないとわからないなと思ったんです。でも、そういうことってプロの俳優との関係においてもあるはずなのに、そういうことはなぜか蔑ろにされてしまう。『LEM-on/RE:mum-ON!!』で京都に行って、ちょっとだけ飲んだ時に実子と話したことが僕の中で重要だったんです。そこで僕が「東京にいると、考え方がマヒするよね」って話したら、「こないだの岸田賞の授賞式の時に、知らない人がいっぱいいたわ」って言われたんです。大学時代からずっと一緒にいて、マームとジプシーを立ち上げてきたメンバーであるはずなのに、いつしか共有できていないことが増えていて。僕は毎晩いろんな人と飲んで、岸田賞を獲ったあとの1ヶ月は取材で埋まっていて、そのあいだに『LEM-on/RE:mum-ON!!』の稽古を断片的に入れるしかない状況になって。そこで皆にいろんなことを思わせてしまっていたことに、京都で実子と話した時にようやく気づいたんです。皆の中では「藤田君に話しかけちゃダメだ」みたいな空気になってしまってたんですけど、いわきでは高校生の皆に気を遣ってるのに、それをマームの皆に対してできてなかったってことじゃないですか。それが降りかかってしまった時に、「自分のオリジナル作品って一体何なんだろう?」と思ってましたね。

――藤田さんが高校生たちと発表した『ハロースクール、バイバイ』は、2012年1月にいわき総合高校のアトリエ公演として上演されたものです。いわき総合高校には芸術・表現系列というコースがあって、プロの演出家を招いたアトリエ公演が上演されてきたわけですけど、高校生たちと新作を作る人も多くいます。そのなかで、藤田さんは2010年に上演した『ハロースクール、バイバイ』を高校生たちとリクリエイションする道を選んだわけですが、それはなぜですか?

藤田 そこはかなり葛藤したんです。ここに新作を書き下ろせない自分って何なんだろうと思ったけど、震災をネタにするような新作を作るのも絶対に違うと思って、「自分の選択肢にある言葉ってすごく不自由だな」と思い知らされたんです。あの時のいわきはまだ全然酷くて、あの子たちが置かれた状況を見た時に「何を描けばいいんだろう?」と思ったんですよね。海という場所やコドモという時代を描いた時に、それまでは「これは共感してくれる人がいるはずだ」と思えていたんだけど、震災から1年も経っていないいわき総合高校ではそれが一切通じない気がしたんです。

いわきの海

――藤田さんにとって、海というのは記憶に結びついている場所なわけですよね。伊達という町には海があって、海で隔てられた向こうに本州があって、そのさらに向こうに東京がある。藤田さんが海辺の町で育ったのと同じように、いわきの皆も海辺の町で育っているわけです。そこで海というモチーフをどう扱うかは大きなポイントだったわけですよね?

藤田 海を描くということは、結構突きつけることだなと思ったんですよね。これは酷い状況だなとまず思ったのは、グラウンドに出ちゃダメだったんです。放射線を浴びてしまうから。皆は線量計を持っていて、震度4ぐらいの地震は頻繁に起きて、そのたびに泣く子もいて。最初にいわき総合高校に行った時、いつもの地図を作るワークショップをやって、勇気を出して「皆の家はどこにあるの?」と聞いてみたんです。そこで帰れなくなってしまった家の方向を向いて泣いてしまった子がいて、それが本当に傷に触れたという泣き方だったんですね。その姿を見た時に、これはもう、海という言葉は出しちゃダメだと思ったんです。だから、バスでいわきまで移動しているあいだは「これは言いがちだけど、言っちゃダメ」という言葉のリストをノートに書き出して、言葉は慎重に選んでいたと思います。でも、公演前日になって、「このままだと前に進めないな」と思って、海を描くことにしたんです。

――そのエピソードは、『MUM& GYPSY 10th Anniversary BOOK』の中で長谷川洋子さん(役者・当時はいわき総合高校の2年生で『ハロースクール、バイバイ』に出演)も語ってました。公演前日に藤田さんから「もし皆が一緒に海を見に行ってくれるのであれば、僕はこの作品で海を描こうと思う」と切り出した、と。

藤田 それは皆のためというよりも、海を描かないことには僕として前に進めないなと思ったんです。それで、皆と一緒に海を見に行って、『ハロースクール、バイバイ』でも海のシーンを描いたんです。ただ、波打ち際に足をつける振付はやめて、ただ海を眺めるシーンにしました。

北九州の海と『LAND→SCAPE/海を眺望→街を展望』

――さっきも話したように、『ハロースクール』はいちど上演した作品をどうリクリエイションするかという作業でした。それに対して、2012年11月の北九州芸術劇場プロデュース公演『LAND→SCAPE/海を眺望→街を展望』は滞在制作してゼロから作り上げた初めての作品です。北九州というのもまた海辺の町ですね。

藤田 北九州では毎晩海で飲んでましたね。小倉の港からの工場地帯の眺めが格好良くて、酒が進むんです(笑)。でも、海ということをずっと突き詰めて考えていて、僕の中にある海というのは伊達の海だったのがいわきの海と出会って変わったように、いろんな土地で海を描いていくことで僕の中にある海が変わっていくことに期待していたんです。自分の中だけにある海だったものが、いろんな海になる可能性に期待してたんですけど、そういうふうに見てもらえないんだなと思ったんですよね。これは橋本さんにメールしたと思いますけど、「東京の人たちは東京でやらないと無視するんだな」ということがわかったんです。それで「橋本さんは観にこれないんですかね」ってメールをしたら観にきてくれましたけど、あの時の橋本さんはなぜかボロクソに疲れてましたよね?

――そうですね。居酒屋でさんざん飲んだあと、ヘロヘロになりながら海を見に行ったおぼえがあります。普段は酔っ払うとさっさと帰りますけど、あの時は「帰っちゃダメな気がする」と思って海まで付き合ってました。

藤田 北九州は海で終わらないと無理だから、吐きながらでも海に行くんです。でも、『LAND→SCAPE』の時に「観にこれないんですかね」とメールしたのは、この作品が気に入られようがどうであろうが、僕のボロボロさ加減を見て欲しいという謎の欲求があったんだと思います。

――あの時、毎晩のように眺めていた海はどう映っていたんですか?

藤田 こうも違うんだなと思ってましたね。ショックだったのは、北九州では「3月11日のことを知らない」と言っている人たちがいたんです。

――西日本と東日本とでは、震災に対する印象に開きはあると思います。

藤田 そこは結構辛かった気がします。僕は海というものを描いてきて、それがいろんな海に繋がるんじゃないかと思って『LAND→SCAPE/海を眺望→街を展望』というタイトルをつけたのに、そこはやんわり弾かれた印象があるんですよね。だから意地になって海を見に行っていたのかもしれないです。でもそれは、僕が阪神淡路大震災のことをあまり知らないのと同じ感覚なんだと思います。

稽古場での苛立ち

――2012年には、藤田さんは実に11作品も手がけています。ただ、マームとジプシーの本公演として上演されたものは、『LEM-on/RE:mum-ON!!』と『ドコカ遠クノ、ソレヨリ向コウ 或いは、泡ニナル、風景』の再演、それに『ワタシんち、通過。のち、ダイジェスト。』の3作品だけです。稽古場で藤田さんが厳しくなかった時期があるとは到底思えないですけど、それにしてもこの時期はずば抜けて厳しかったんじゃないかと思うんですよね。それはでも、思い描いているものがあるのに、辿りつけなさを感じてしまってたからじゃないかと思うんです。

藤田 辿りつけなさに尽きますね。でも、ネガティブなことを言っている時は嬉しい時でもあって、『ドコカ』で石井君が帰ってきてくれたんです。石井君が最後に出演したのは桜美林大学のPRUNUS HALLで2008年3月に上演した『ほろほろ』で、その時はもう病気であることがわかっていた石井君のお母さんが観に来てくれたんですけど、そこで「藤田君、今度は静岡に遊びに来てね」と言われたのがショックだったんです。それで「もっと良い作品を作ってやる」と思って2008年6月に上演したのが『ドコカ』なんですよね。だから、初演の時に「いつか石井を呼び戻してやる」と思っていたこの作品で、もう一回石井君と再開するのは本当に楽しみだったんです。でも、石井君が全然台詞をおぼえられなくて、ゲネ中に「お前はもう、俺の言葉を一言もしゃべらず帰れ」と言ったんですよね。

――石井さんが公演後に丸刈りにして反省したのはこのタイミングですね。2011年以降の活動を振り返るなかで、今回大幅に省いているのはコラボレーションです。それは次回の更新で振り返ってもらいますけど、コラボレーションで新しい場所に出ていく一方で、『ドコカ』の再演や、岸田賞を受賞した三連作でも描いた「家」というモチーフを扱う『ワタシんち』という作品が上演されています。それは、藤田さんの中では必然性があったんですか?

藤田 『ワタシんち』については、『帰りの合図、』や『待ってた食卓、』の時よりもわかりやすく進展があったんです。あの頃、祖母の家が道路の拡張工事で取り壊されることが決まって、そのことは僕としても描いておきたいと思ったんですよね。そういう意味で必然性はあったんですけど、今思えば矛盾してたんですよね。『K』の時にたどり着いた手応えというのは実感としてあって、その作業をすれば僕に返ってくるものはあると思っていたし、皆もそう思ってたと思うんです。でも、僕が本当に手を伸ばしたいと思っていたのは僕以外の言葉で、それを担ってくれたのは青柳さんだけだったんです。

――それでこの時期、「青柳さんのことしか信用できなくなった」という言葉に至るわけですね。

藤田 稽古場ではこうやって言葉を尽くして話せないから、そういう言い方になってしまったんですけど、青柳さん以外の皆は『K』の成功イメージで僕とかかわっている感じがしたんですよね。でも、青柳さんだけはあっけらかんと全然違う作業をしてくれて、それが僕の中で未来の作業だったんです。『ドコカ』や『ワタシんち』という作品についても「僕はこれを描かなきゃいけない」という義務感はあったんですけど、僕と青柳さんがやっていた未来の作業と、マームのスタンダードとしての作業の歯車が合っていなかった時期ではあると思います。

――青柳さんが出演する『あ、ストレンジャー』は、初演からほぼ2年経った2013年1月に再演されています。そこでは大幅に加筆されて、上演時間も倍になっています。

藤田 そう、ここでまたいわきに帰るんです。やっぱり、『ハロースクール』で描けなかったことはかなりあったんですけど、『ストレンジャー』という作品はあの土地にまるごとあてはまるんじゃないかと思って持っていたんですよね。あそこで起きている問題は、「ここで生まれ育ったのに、なんで『その土地にいちゃダメだ』みたいな言葉を東京から発信されているのか、わけわかんない」っていうことだと思ったんです。それで『ストレンジャー』をいわきで上演して、あの作品は今もあそこで止まってます。『ストレンジャー』を再演しないかという話が出たこともありますけど、まだ再演できると思えてないんです。

初めての海外公演

――再演の『ストレンジャー』は、まず吉祥寺シアターで上演されて、次にいわきの「I-Play Fes〜演劇からの復興〜いわき演劇まつり」に参加したのち、TPAM(国際芸術ミーティングin横浜)に参加する形で上演されています。TPAMには海外のディレクターもたくさん訪れていて、そこで作品を観たディレクターに「この作品を海外で上演しないか」と提案される機会もあると思うんです。

藤田 そうですね。マームとジプシーを最初に海外に呼んでくれたのは、イタリアでファブリカ・ヨーロッパというフェスティバルをやっているマウリッツィアなんです。彼女が最初に言ったのは「『あ、ストレンジャー』をやって欲しい」ということなんだけど、あの作品は外に持っていくものじゃなくて、いわきの砂浜に埋まっていればいいと思っていたから、「『ストレンジャー』は嫌だ」と断ったんですよね。そうしたらマウリッツィアは「じゃあ新作でいいから持ってきてくれ」と言ってくれたんです。

――そのマウリッツィアの判断も大胆ですよね。

藤田 まだ海外で作品を発表したこともない人に「新作でいいから持ってきてくれ」なんて大胆なことを言う人は、珍しいらしいです。でも、そこで新作を持っていくことが決まって、あっちゃんと尾野島さんと聡子は連れて行きたいと思っていたんですよね。その3人というのは、『LAND→SCAPE』という作品を北九州の人たちと作る上で連れて行った3人なんです。彼女たちがどう思っていたかわからないけど、東京じゃない土地で作るという作業を、この3人とはまだやっていきたいと思ったんですよね。『てんとてんを、むすぶせん。からなる、立体。 そのなかに、つまっている、いくつもの。 ことなった、世界。および、ひかりについて。』という作品は、最初に短いバージョンを作って吾妻橋ダンスクロッシングに参加したんですけど、その時はその3人でやったんです。

――最終的には6人が出演するバージョンの『てんとてん』を作り上げて、2013年5月に初めての海外公演に旅立ちます。海外での活動ということで言うと、ゼロ年代以降の一つの流れとして「海外で作品をまわすことで活動を続けていく」という方法があるかと思います。海外での活動ということに対して、藤田さんはどういう意識でいますか?

藤田 旅をしたいということでマームとジプシーという名前をつけたはずなんですけど、「本当のところ、旅をすることができているのか?」と思っている部分はあったんです。東京以外の場所で作品を発表することはあったけど、それは転々とやっているだけで、旅ではないんじゃないかと思ったんです。自分の迷いからその場所に出かけたり、帰ったりを繰り返しているだけなんじゃないか、と。『てんとてん』で海外公演をするのであれば、ちゃんと旅したいなと思っていたんですよね。その旅というのは「今日はここに行けるからここに行こう」という場当たり的な放浪ではなくて、ちゃんとプランニングをして、「この旅を終えたあとに何が見えるのか?」ということをちゃんと見据えた旅がしたいと思ったんです。でも、なんでこうなったんだろう。もっと買ってもらいやすい作品を作って、その作品でツアーをしてお金をまわしていくことも可能性としてはありえたと思うんです。それで得られたお金はあったかもしれないし、それを放棄するのは本当に意味のわからないことでもあるんだけど、わかりやすい作品をツアーするのは旅ではないと思ったんですよね。少なくともそれは僕に何かが返ってくるものではないなと思ったんです。

――2都市目としてチリのサンティアゴを旅した時も、役者の皆を前に「正しく傷つきたい」という話をしてましたね。何のために旅をするのか、そこで明確になった印象もあります。

藤田 そうですね。やっぱり、僕のことを何も知らない人たちに見せに行きたくなったんだと思います。それまでの公演は、北九州で作るにしても、いわきで作るにしても、ある程度保証された場所でやっている気がしたんです。でも、『てんとてん』に関してはかなり捨て身で作ったんですよね。僕たちのことを何も知らない人たちに、体当たりするような感覚で作品を見せた時に、どういう感想を抱かれるのか知りたくなったんです。そういう作品は『てんとてん』が初めてだったし、この作品でやっている作業は旅だと思えています。

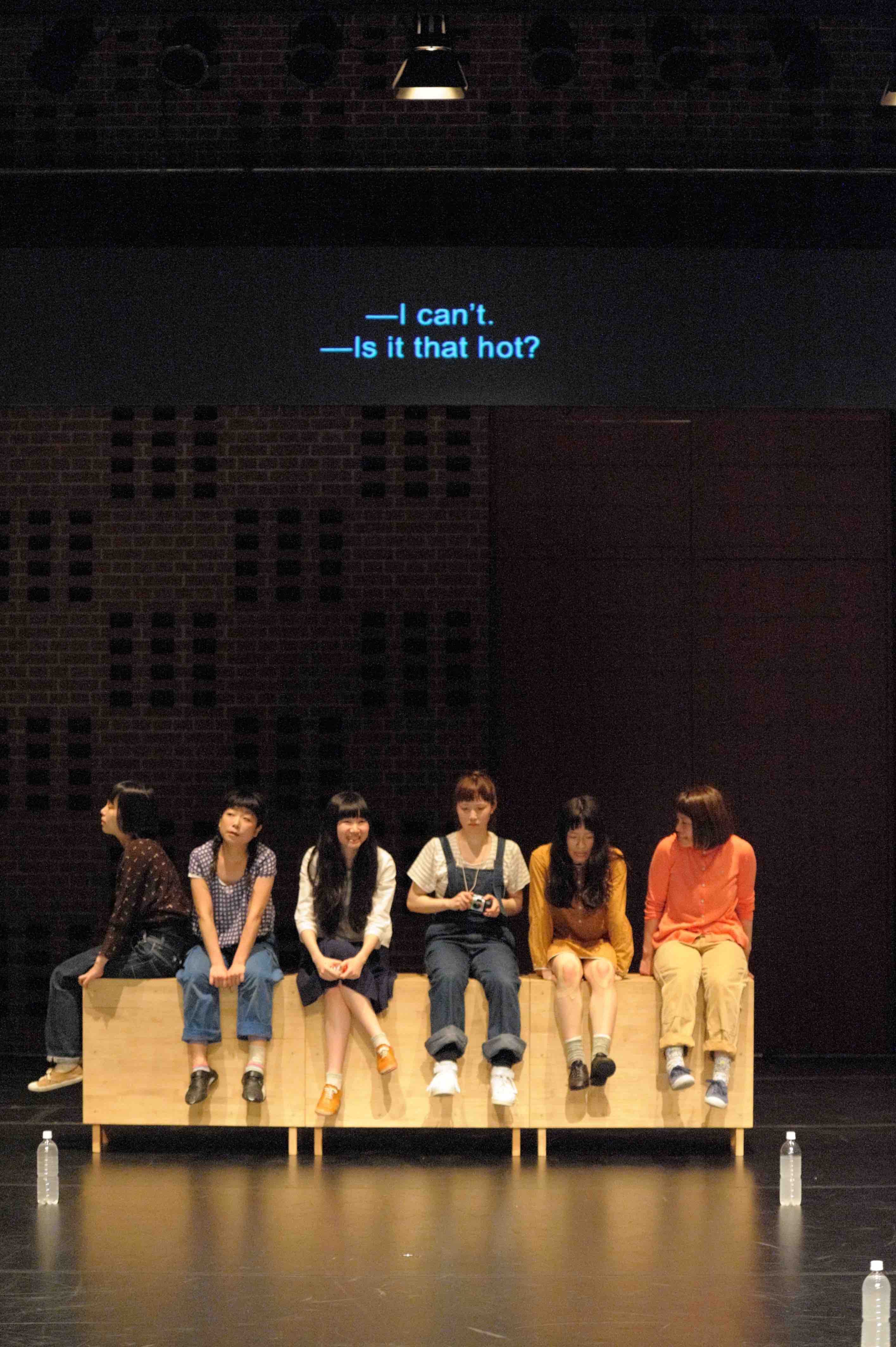

【写真】

飯田浩一:「あ、とレンジャー」「Kと真夜中のほとりで」「帰りの合図、」「待ってた食卓、」「LEM-on/RE:mum-ON!!」「ドコカ遠クノ、ソレヨリ向コウ或いは、泡ニナル、風景」「ワタシんち、通過。のち、ダイジェスト。」

木寺一路:「LAND→SCAPE/海を眺望→街を展望」

松本和幸:「塩ふる世界。」

Ilaria Costanzo:「てんとてんを、むすぶせん。からなる、立体。そのなかに、つまっている、いくつもの。ことなった、世界。および、ひかりについて。」