mum&gypsy

「BEACH CYCLE DELAY」

藤田貴大インタビュー vol.3 - DELAY –

2021/12/13

――『DELAY』はもともと、2018年12月に『BOOTS』というタイトルで発表された作品でした。それがこの秋冬の上演に向けて、『DELAY』と改題されています。

藤田 今年の1月から、『BEACH』『BOOTS』『CYCLE』の3作でツアーに出ようとしてたんですけど、年末年始は『BEACH』と『CYCLE』の稽古ばかりやってて、『BOOTS』の稽古は全然できてなかったんです。あの時期はちょうど感染が拡大してたから、毎日のように「公演を中止にするかどうか」ってミーティングがあって。

――年末年始は、東京都でも1000人を超える新規感染者が連日のように出て、当時としては過去最多となる感染状況になってましたね。

藤田 やるかどうかわかんないって状態だと、準備できないんですよね、人って。何も進まない。結局ツアーは中止になって、疲れきってるときに「DELAY」ってタイトルが浮かんできて。あらためて稽古し直そうって決めたあたりで、皆のグループLINEに「『BOOTS』は『DELAY』ってタイトルにしようと思う」と流して、2021年の春に稽古を再開できたんです。

――『BOOTS』は“あじさい”という登場人物のモノローグで始まる作品でした。『DELAY』でも、最初に言葉を発するのは“あじさい”を演じる荻原綾さんですが、その内容は全然違っていて、暮らしている部屋のまどりの説明から始まります。荻原さんに限らず、登場する俳優がかわるがわるまどりの説明をして、そこから駅までの道のりを説明して――その時間が冒頭の15分近くにわたって続きます。

藤田 『DELAY』の稽古を再開するときに、福島やフィリピンでやってるようなワークショップを皆とやってみようかって気持ちに自然となったんです。今は実家に住んでる人もいるけど、ひとりひとり何ヶ月かでも一人暮らしをしたことがあるはずで、そのまどりを教えてくれ、と。そこから稽古が始まったんだけど、これを作品にするのは簡単なようで難しくて。ひとりひとりがまどりの説明をしていたところから、自然と山小屋までの道が切り開かれていく流れを半年近くかけて作ったんだけど、その説明が作品のどこにつながるかってことを考えたんです。

――まどりと駅までの道のりをそれぞれが語ったあとに、電車の中の場面になったところで、たとえば“つゆくさ”は「パーソナルスペースを、、、とにかく侵害されまくるのが嫌なので、、、、、、」「車内でのわたしは、、、人格がちがう、、、、、、機嫌が悪い、、、、、、」と語っています。この台詞は、後に登場するまったく別の場面でも語られていますね。

藤田 そうなんです。最初に15分かけて描いた山小屋までの道のりを、やりっぱなしで終わるんじゃなくて、そのあと細かいリフレインがかかってるんですよね。それを半年近く考えていて、最初は今の3倍以上あったテキストを短くして、「このワードが、あとでここに繋がる」ってことをやろうとしたのが『DELAY』なんです。

ひとりひとりの時間を描く

――『BEACH』では、夏のゆるやかな時間に、登場人物はビーチに集まって過ごしていました。『CYCLE』はダイナーが舞台で、そこはひとつの社会だったと思うんです。それに比べると、『DELAY』の冒頭で、15分もかけて登場人物たちがそれぞれひとりきりで過ごす時間が置かれているのが印象的で。

藤田 僕からすると、観客と俳優ってほとんど等しい存在なんですよ。「今朝どこかで起きて、そこから劇場まで集まってくる人たちだ」ってところで、観客と俳優はイコールで繋がってるんだけど、いざ演目が始まってしまうと、客席と舞台のあいだに境界線が引かれてしまう。それこそ『CYCLE』における、お店の内側と路上ってぐらい境界がはっきりしちゃうんだけど、どこまで演目が観客に近づけるかって考えたとき、あのやりかたがベストなんじゃないかと思ったんです。朝起きて、あるまどりから劇場まで足を運んでるって道のりを、時間をかけて描くってことは――ちょっと生意気な言い方だと思われてしまうのかもしれないけど、「今からおこなわれる話を、あんまりフィクションだと思わないでほしいな」と思ったんです。ここで描いていることは、この場所に集まっている全員にあてはまることだし、舞台上にいる人たちも同じ世界線に生きていて、その同じラインを生きている人たちがいま偶然劇場に集まっている。『BEACH』と『CYCLE』でもそのことを語っているんだけど、それでも足りないのでまた改めて言わせてもらいますみたいな部分が、なんかちょっとあったんです。

――そうやってまどりを説明しながら、作品が立ち上がっていくにつれて、どうやら登場人物たちはクリスマスの日に、山小屋を目指して集まろうとしていることがわかってきます。“すずしろ”と一緒に山小屋に到着した“れんげ”は、2年前のクリスマスに、“つゆくさ”と“くこ”の実家を訪れた日を回想します。そこには巨大なクマのぬいぐるみが2体あって、それは姉妹に1体ずつ買い与えられたものだ、と。そこで“れんげ”は、姉妹の実家の広さに驚きながら、「くこちゃんとつゆくささん、、、、、、可愛がられてたんだろうな、、、、、、」「保管しておくのも大変だし、、、、、、おおきい家じゃないとねえ、、、、、、」「わたしんちなんて、、、ずっと団地だったし、、、、、、」と語っています。ここには、あえて平たい言葉に置き換えてしまえば「格差」というか、うちとは違うってことに対して抱いてしまう感情が滲んでいる。それは何も、家庭間の差異だけじゃなくて、“つゆくさ”は“くこ”に対して、「わたしが家を出るときなんかよりも、、、、、、」「ぜんぜん気合はいってたよね、、、、、、お父さん、、、、、、」と語っているように、同じ家に生まれた姉妹のあいだにも、そういう感じは生まれてしまうもので。「わたしと違う」ということに対して渦巻く感情が描き込まれているのが印象的でした。

藤田 その意識っていうのは、まさにその通りで。たとえば『BEACH』だと、“つゆくさ”が死んでしまったとき、「わたしたち、つゆくささんが死んで悲しかったよ」ってことになってしまうと、感情レベルとして同化してしまう。それをどうにか散らしたかったけど、『BEACH』はやっぱり、“ほおずき”の存在があるにしても、全体としてある一つの悲しさに暮れていた気がするんです。『CYCLE』も、“はすか”が死んでしまったという、一つの悲しさに暮れている。でも、ひとりひとりの出自が違っているように、その悲しみだって実はひとつひとつ違うはずだよねってことを、あえて細かい割り込み方で描きたかったんだと思います。

口伝えで組み変わってゆく記憶

――2年前に“つゆくさ”と“くこ”の実家を訪れた記憶について思い返していたところから、短いシーンが何度も何度も繰り返される場面に突入していきます。『BEACH』でも、“れんげ”と“すずしろ”を軸に同じループから抜け出せなくなる場面がありましたけど、あそこは「バッドトリップってこういう感じなのかな?」と感じさせられる時間でした。

藤田 たしかにあのブロックは、ちょっとドラッグ的なのかもしれないですね。あそこはね、めっちゃ頑張りました。僕はあの感じで連続していくシーンだったらあと20分ぐらい観てられるなと思うんだけど、あれこそマームが新しく向かっていきたい方向で。『BOOTS』のときはもうちょっと言葉遊び的な感じでしたけど、3シーンぐらいのレイヤーが絡んでるあの場面が、『DELAY』ってタイトルになったときに一番やりたかったことなんです。相手の記憶の説明を聞きつつも、「あなたの記憶にはやっぱり潜り込めない」っていう。

――『DELAY』だと、山小屋に到着したあと、“すずしろ”と一緒に山小屋の掃除をしながら、“れんげ”が2年前に“つゆくさ”と“くこ”の実家を訪れた記憶を語り始めるところからリフレインがスタートしています。クマのぬいぐるみ、クリスマスにケンタッキーではなく鶏を焼いていたこと、サンタクロースのおもちゃ――それぞれにまつわる記憶について、山小屋を“れんげ”が語っていくんだけど、“すずしろ”は机か椅子の気になって、「なんだろう、、、、、、ここ、、、、、、がこがこ言うなあ、、、、、、」とつぶやきながら話半分に聞いているから、一向に話が前に進んでいかないという。

藤田 そうそう。マームの演劇って、全部そうだと思うんです。観客を或る喪失や記憶に潜り込ませようとするんだけど、演劇って口伝えでしかなくて。その曖昧な口伝えを、どういうふうに聞くか。たとえば僕の劇を観た誰かが、家に帰って「いや、マームの演劇素晴らしかったよ、今日も色々考えさせられたよ」ってふうに語ったとしたら、その段階でかなり薄まってるじゃないですか。噂話や口伝えの切なさってあると思うんだけど、それ自体がディレイだな、と。音に限らず、話もどんどん薄まっていく。もしかしたら死んだ人の話も、時間が経つにつれて伝説になったり、消えてなくなったり、その強弱があるのが面白いなと思ったんですよね。“れんげ”はあの場面で、「いやー、“つゆくささん”と“くこちゃん”の実家、すごかったんですよ」って話をしてるんだけど、“れんげ”は“れんげ”で掃除かなんかしながら話してるんだと思うんですよ。“れんげ”はよく言い間違いをする子だから、実際のナラティブの中で話している内容が組み変わっていく様子を、ほんと時間かけて作ったんですよね。あそこはめちゃくちゃ構造的に作っていて、ひとつひとつ無意味なことはないって状態にしたかったし、久々にあんなにリフレインしたな、と。

――今、ナラティブの中で内容が組み変わっていくという話がありましたけど、たとえば姉妹が持っているクマのぬいぐるみについて、今はベージュ色になってるけど昔はもっと白かったと語られています。そのぬいぐるみがベージュになった理由について、最初は“くこ”の「よだれ」が理由だと語られていたところから、「ねあせ」、「おねしょ」と言葉が変わっていきます。混乱した“すずしろ”と“れんげ”が、「よだれが、、、、、、? ねあせが、、、、、、? おねしょが、、、、、、?」「どれがすごかったんでしたっけ、、、、、、?」と尋ねると、それに対して“くこ”が「そんなはなししたっけ、、、、、、?」と答えて、ひたすら繰り返されたリフレインは終わりを迎えます。

話のキーワードとなる部分が、伝聞や時間の経過とともに変質していく。記憶ってそういうものだよなと思うのと同時に、もうひとつ面白いところがあって。最初は“くこ”の話として語られていたこのエピソードについて、姉の“つゆくさ”が「それはわたしの記憶だ」と言い出します。

藤田 そうそう。「わたしのはなしが、、、、、、くこの記憶になっちゃってるやつだよ」っていう。

――他人の記憶が、別の誰かの記憶になってしまう。そういう場面は他にもあって。冒頭のまどりのシーンで、“くこ”が「多摩川を渡るとき、、、、、、朝日がとにかく眩しくて、、、、、、」「色という色が、、、絶え間なく、、、、、、わたしの目に飛び込んできて、、、、、、」と語っていた台詞を、舞台から退場する直前の“つゆくさ”が語る場面が出てきます。この瞬間、“つゆくさ”のモノローグは誰の視点から語られているんだろうかと、不思議な感触が残ったんです。

藤田 そう、誰の視点なんだってことですよね。たとえば“くこ”が昔、「いやー、最近毎日始発で帰るんだけど、多摩川を渡るときに車窓から見える景色がすごい綺麗なんだよね、お姉ちゃん」って話してたことが、“つゆくさ”の記憶になったのか。それとも――そこはいろんな解釈ができると思うんだけど、人が話していた出来事が自分の話になってたり、記憶ってずいぶん愉快なものだなと思うんですよね。もしかしたら、最初に“くこ”が語っていた台詞のほうが、“つゆくさ”から聞いた話を自分の記憶だと思い込んでいる可能性もある。その曖昧さってリアルだなと思うんです。そこは整理がついた意識の中で語られる言葉というより、もっと自由に描きたかったところではあるんですけど、確かなのは「妹のことをどこかで案じている」っていうことなんだと思います。

その日その日に落ちをつける

――『BEACH』では、1年前に起こった出来事のことを登場人物たちは抱えて過ごしていて、『CYCLE』でも1年前のことが描かれてます。『DELAY』でも、“れんげ”が姉妹の実家を訪れるのは2年前と、比較的近い過去の話も登場しますが、それだけでなく、15年前の12月の記憶についても語られています。それは、“すずしろ”と“よか”、ふたりと仲が良かった“あじさい”が同じ居酒屋かどこかでアルバイトしていて。12月になると浮かれた人たちで街が溢れ返って、暴れる人もいればトイレをゲロまみれにする人もいて、12月が嫌いだってことを3人が語り合う場面があります。ここで15年前の記憶として描かれているのは、藤田さんが大学生の頃にアルバイトしていたときの記憶とも重なっている話ですよね?

藤田 そうですね。ここはもう、僕が大学時代にアルバイトしていたカラオケ店や居酒屋みたいなところの、毎朝の風景をもとにして書いたところですね。

――ここで15年前のアルバイト先の風景として描かれるシーンが印象的なのは、12月に浮かれて壊れる大人たちに対して、三者三様の言葉を口にしているところで。“よか”はここで、冒頭のまどりのシーンで語られていた、「どうしてか、、、わたしは、、、、、、そういう、、、、、、なにかがあったとき、、、、、、」「からだが、、、固まってしまうというか、、、、、、」「動こうにも、、、動けなくなってしまうんだよなあ」というモノローグを反芻します。それに対して“あじさい”は、「どうやって、、、、、、そのひとはオトナになって、、、、、、そしてどういうオトナと出会って、、、、、、」「そうなってしまったんだろう、、、っていうオトナをこんなにたくさん見てしまうとさあ」と、大人たちに対する違和感を表明する。それに対して“すずしろ”は、「まあまあ、、、、、、クソはクソってことで、、、、、、」「おれらは、、、そうはならないって、、、それだけでしょう、、、、、、」という話の切り上げ方をする。話を切り上げるということは、それについては諦めるということでもあって、ここの態度の違いは印象的だったんです。

藤田 なんか、「その話はここまでにしなきゃじゃん?」っていうふうに言ってくれる人っているじゃないですか。「その人はそういう人だから、話通じないんだよ」って。居酒屋でアルバイトしてた頃でも、僕がしつこく「あのゲロは」とか「ああいう客は」とかって言ってると、「まあまあ、たかちゃん、その話はいいじゃん」って、僕の話を遮るようにして、一旦おつかれの乾杯をしようって言ってくれる人たちがいたんですよね。その人たちに対して、「ずいぶん大人だな」と昔から思ってしまうんだけど、一方で「あの人たちは優しかったな」とも思う。だから、“すずしろ”も優しいやつだなと思うんだけど――これはどっちが良いとか悪いとかって話じゃなくて――やっぱり僕は、その日その日で落ちをつけれてなかったなと思うんです。そのときに感じた人の汚さみたいなものがずっと残っているから、15年経ってもまだねちねち引きずっていて。まあ、そこで「とりあえず飲もうよ」って言える人だったら、こういう作品を作るようにはならなかっただろうなとも思うんだけど、だからこそ“すずしろ”は、その日その日に落ちをつける人であってほしかったんですよね。

亡骸とかかわることすら困難な時代に

――これは『BEACH』や『CYCLE』にも描かれていることではありますけど、『DELAY』では特に強く、「誰かとかかわることなんて可能なのか?」という問いが前面に出ているように感じました。さっきの“よか”の台詞にもそれは表れてますけど、アルバイトを終えた朝、“よか”と“あじさい”が海を目指して歩く場面が描かれます。そこで車に轢かれた猫の亡骸を見かけて、“「え、、、、、、どうする、、、、、、?」「道のわきに寄せてあげたりとか、、、、、、そういうことする、、、、、、?」と語る”よか“に、「どうして、、、、、、たったいま、、、偶然、、、、、、目のあたりにした、、、、、、」「あの亡き骸に、、、、、、わたしたちが、、、、、、なにか関われるとおもうの、、、、、、?」「ここまでずっと、、、、、、出会ってもいなかったし、、、、、、こんなことがなかったら、、、、、、」「これからも無関係だったんだよ、、、、、、」と”あじさい“は応じます。

藤田 今年の夏、『めにみえない みみにしたい』って作品で豊橋に行ったとき、海を目指して歩いたことがあって。『DELAY』に書いたように、歩いてたらたぬきが出てきたり、お墓がいきなり現れたり、貯水池には出れたけど海には出れなかったりしたんだけど、その途中で車に轢かれた猫がいたんです。そこで制作の古閑ちゃんが、「え、道の端っこに寄せますか?」って言ったんですね。そこで僕が「いや、寄せれないと思う」と答えたら、「たしかに、あそこにはもう魂はないですもんね」って古閑ちゃんが言って。魂はない、か――って、そこからしばらく、僕は黙っちゃって。魂はないって、それはなんだろうなって。

――そこから“あじさい”の「もう、、、カラダだけだよ、、、、、、あそこにあるのは、、、、、、」「カラダの内側は、、、もう、、、、、、そこにはないよ、、、、、、」という台詞が生まれたわけですね。

藤田 これは『DELAY』ってタイトルにしたとき、皆とよく話してたことなんだけど――このインタビュー記事を100年後の人が見つけて読むことがあるとしたら、「2020-21年って、なんて年だったんだろう」と思って欲しいんだけど――生きている人とかかわることの難しさは相変わらずなんだけど、この時代って、死んだ人とかかわるのも大変になったじゃないですか。お父さんが病院で亡くなったけど、家族がお父さんのいろんな段階を見ることもなしに、灰になった状態で自宅に届くとかってニュースを見たときに、「ああ、死んだあとのかかわりかたも変えなきゃいけないんだ?」と思ったんです。

――そのニュース、ありましたね。二次感染をおそれるあまり、病院や葬儀会社が対面を禁じて、火葬されて遺骨になった状態で届くケースが増えている、と。

藤田 死に目に会えないとかってことだけじゃなくて、亡骸とのかかわりかたもそんなに違ってくるんだ、って。そんな未来、想像してなかった。このインタビューの最初に、「『BOOTS』は全然稽古ができなかった」とかって言ったのもそれで。『BOOTS』のときから、“あじさい”が交通事故でお父さんとお母さんを亡くすってことを描いてたんだけど、再演に向けて台本を読み解いていってるときに、皆で立ち止まっちゃったんですよね。最初は“あじさい”と一緒に“よか”も病院に駆けつけるってシーンだったんだけど、今は病院に駆けつけるってことが難しくなってるわけだから、「このシーンをやるって、リアルじゃないよね?」と。その一方で、稽古に取り掛かろうとしていた2021年の1月頃は感染が拡大してる時期でもあったから、「コロナの病床使用率が増え過ぎて、交通事故に遭った人を搬送しようとしても、たらい回しにされるらしい」みたいな話もあって。2018年の初演のときから、“あじさい”の両親は別々の病院に搬送されたってことにしてたんだけど、「これって、あきらかにたらい回しにされてるよね?」とか、そこに違うリアリティがついてきてしまう。

――2018年の年末に発表した作品が、時代が変わったことで、別の意味が生じてしまう、と。

藤田 だから、このままプレーンにはやれないよなってことで、稽古ができていなかったんです。亡骸とのかかわりかたも変わったんだってことを考えていたところに、豊橋で海を目指して歩いている途中で、猫の亡骸が落ちていて。僕はそのとき、この亡骸にはかかわれないなと思ったんだけど、「あそこにはもう魂はないですもんね」って言われたときに、亡骸に触れないって何だろうなって思ったんです。その日は黙ったままとぼとぼ帰ったんだけど、そのときのその感じって、この先『DELAY』を描く上で大切なかもしれないって思ったんです。

からっぽの舞台

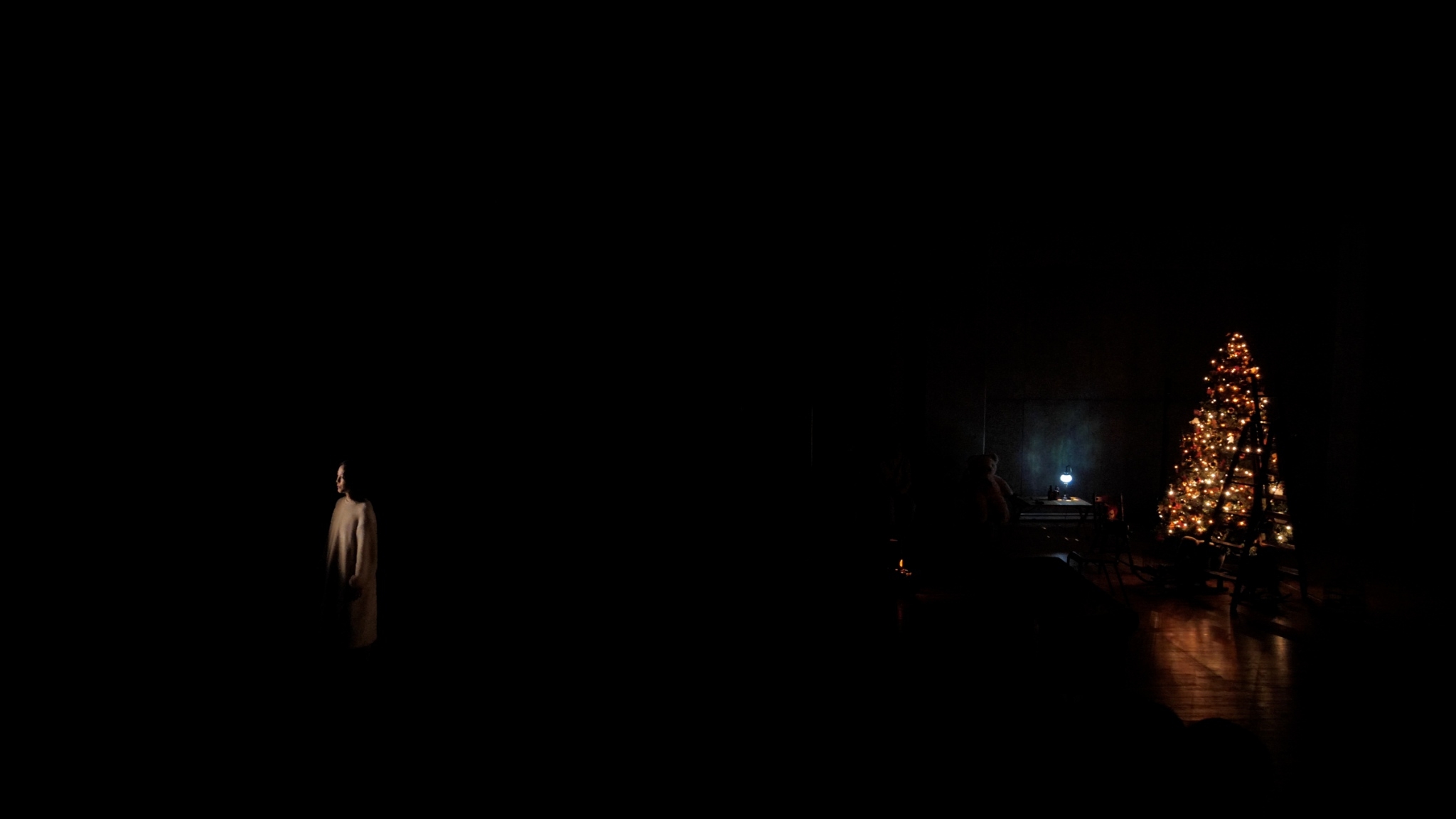

――『DELAY』で皆が目指している山小屋は、オーナーの“こがさん”が、皆で集まってワイワイするために作った場所だと劇中で語られています。そして、その山小屋からは、もう使われてなさそうな野外劇場が見えている。10月の終わりに、善通寺で初めて『DELAY』の上演を観たときには、この場面のことを受け止めきれてなかったなと思ったんです。

今回のインタビューでも語ってくださったように、『DELAY』という作品は、「人が自分のまどりを出て、どこかに集まる」ということに焦点を当てるところから立ち上げられています。だから、劇中に登場する山小屋や、そこから見える野外劇場っていうのも、「『DELAY』という作品の上演のために観客と俳優、演出家とスタッフが集まっている今この場所」に置き換えられることだよなって、まずは思ったんです。

藤田 そうそう。そうなんですよね。

――ただ、最初に『DElAY』を観たとき、そこで僕の考えは止まってしまっていて。つまり、ここで山小屋や野外劇場が描かれているのは、「演劇を上演することがこんなにも困難になってしまった時代に、どうにかしてここに集まったわたしたち」について言及するためだと思っていたんです。でも、『DELAY』における野外劇場の存在は、そういう自己言及的な意味だけではなかったんじゃないかって、あとになって思い直して。というのも、善通寺で上演を観ていたときは、“れんげ”が野外劇場で語る台詞の意味を、正しく受け取れてなかったんじゃないかと思ったんです。

真夜中の野外劇場を前に、“れんげ”は「こうして客席に座ってさあ、、、、、、からっぽの舞台を眺めていると、、、、、、」「どうしてか、、、、、、となりに座っているひとに、、、、、、なにか話したくなるなあ、、、、、、」と語ります。これを、ただ単に「今こうして劇場に集まっているわたしたち」の比喩だと捉えてしまうと、「いや、でも、隣に座っている見知らぬ観客と話したいとは思わないよな」って、そんな感想になってしまうんじゃないかと思ったんです。そのとき見落としていたのは、「からっぽの舞台を眺めていると」って台詞で。からっぽの劇場ということは、それこそ誰かの言葉を借りれば「記憶劇場」に浸っているということになる。自分の中にある記憶の海に漂っている人の言葉として、「こうして客席に座ってさあ、、、、、、からっぽの舞台を眺めていると、、、、、、」「どうしてか、、、、、、となりに座っているひとに、、、、、、なにか話したくなるなあ、、、、、、」という言葉を受け取ったときに、初めてこの作品で描こうとしていることがわかったような気がしたというか。

藤田 僕が『DELAY』を描けてよかったなと思っているのは、その言葉でしかなくて。去年の秋、『てんとてん』のツアーをやっている途中に、僕が小さい頃からお世話になっていたおばさんが亡くなったんです。そのおばさんのおうちは僕んちの隣にあって、すぐに行き来できるような感じだったから、『かがみ まど とびら』はその感じを描きたくて、そのおばさんちをモデルに描いた作品でもあって。こども向けの作品だから、そのおうちで死んだ人がいるとかってことは描いてもしょうがないって、諦めちゃってた部分もあるんです。ただ、作品を作るときに皆に話してたのは、もちろんそのおばさんのことで、「自分の手には負えないところまできちゃってる」ってことを、結構率直に皆に話したんですよね。

――自分の手には負えない?

藤田 そのおばさんは、僕が大学を卒業するときにやった、マームとジプシー旗揚げ3本目の公演もわざわざ観にきてくれてるし、今年の春に死んだ後輩も、北海道に持っていった僕の作品は全部観てくれてて。つまり、かつて客席にいた人たちがそうなってるんですよね。それが僕の中ではとにかくつらかったんですけど。僕は演劇ってものにしないとわからないから、そのことをどう演劇にするかってことを、公演を打つこともセーブされてる状況の中でずっと考えてきて。そのときに、意外と謎が残っている“れんげ”って子を野外劇場の客席に座らせて、その子がからっぽの舞台を見ているだけで、かつてそこにいた人がよみがえるような感じになるんじゃないかって、なんかちょっと思ったんです。

――これまでの作品でも、『カタチノチガウ』のラストで、たったいま流れ着いたかのように劇場が出現したり、『sheep sleep sharp』のラストだと、“わたし”がかつて母親に連れられて一度だけ劇場に出かけたときの記憶がフラッシュバックしたり――劇場という場所には、観客を介して、未来に対する祈りのようなものが託されていたような感じが強くあったんですね。でも、今回の劇場は、これまでと違う感触がするものだったな、と。

藤田 劇場があらわれるっていうのは、マームの作品ではよくあったんだけど、やっと新しい劇場の出現が描けた気がします。かつて劇場にいた人たちがいて、僕の劇を観てくれたにもかかわらず、やっぱり死ぬことを選んだ人がいる。それは『BEACH』で“よか”が語っているように、「どうして、、、が、、、、、、届かないところ、、、、、、」だから、「どうして?」とか言ってもしょうがないんだけど、そこにあるやるせなさみたいなものが、あの台詞には詰まっている気がします。

(聞き手・テキスト:橋本倫史/写真:宮田真理子)