「窓より外には移動式遊園地」

穂村弘(歌人)×藤田貴大

聞き手:橋本倫史 撮影:井上佐由紀

――『窓より〜』は2020年12月におこなわれた公演でしたけど、そこから遡ること1年、2019年12月は『ぬいぐるみたちがなんだか変だよと囁いている引っ越しの夜』のツアーが行われてましたよね。こないだ、当時撮った写真を探したら、こんな一枚が出てきて

穂村 ああ、クリスマスケーキを食べたときだ。これはコロナ直前ってこと? すごく昔に思えるね。

藤田 あのツアーはクラムボンのやりかたを真似して、「公演をどこでやったらいいですか?」と公募して、手を挙げてくれたところに4月から3月まで1年かけて出かけていく企画だったんだけど、最後にやるはずだった宮城県の「鐘崎 笹かま館」では上演できなくなって。

穂村 僕、マームにくっついて、巡業に行くのがすごく楽しかったんだよね。おばけが出そうな雰囲気のホテルに泊まったり、部屋に入ってみたらソファがズタズタだったり。皆は慣れてるかもしれないけど、僕は慣れてないからいちいちびっくりして、新鮮だったんだよね。

藤田 宮城での公演ができなくなったときに、穂村さんや名久井さんとこの事務所で集まって、“公演できなくなった会”をやって。ちょうど梅が咲いてる時期で、「コロナ、ヤバいかもね」って話をしたのをおぼえてます。僕の話で言うと、そのときやってた『ねじまき鳥クロニクル』が途中で中断され、3月からほぼ日が持っているスペース(ほぼ日曜日)でやろうとしてた『CYCLE』も中止になって、そこから10タイトル中止や延期になってます。

穂村 10タイトルも! 最近、『短歌遠足帖』という本を出したんだけど、これは岡井隆さんや朝吹真理子さんや萩尾望都さん、麒麟の川島明さんとかと動物園とか競馬場とかに行って短歌を作るという本で。ずいぶん経ってしまったんだけど、最近ようやく本にまとまって、この中で昔の“たかちゃん”(藤田貴大)とも東京タワーに出かけていて。

藤田 これ、2012年なんですね。このときめちゃくちゃ緊張してました。

穂村 知り合ってから間もない感じだったかなあ。対談なんかでいろんな人と出会っても、そのままになってしまう人が9割ぐらいなんだけど、なぜかマームとはずっと仲良しのままだったから。それが永遠に続くようなイメージを持っていて。だから、“こがちゃん”(制作の古閑詩織)がケーキ食べてるだけでも、それが幸福の象徴のように思えていたんだよね。その永遠性が突然途絶えてしまって。『CYCLE』に向けて、僕と名久井さんで対談もして、「ぜひ観に行ってくださいね」と言っていたら、公演がなくなっちゃった。そうやって日常が切断されたとき、ネット上で野田秀樹さんが意見書を出して、世間の実感は違うということが可視化されて。「何甘えてんだ、俺らのほうが大変だ」みたいな感じだったもんね。非常時になると、やはり「表現なんて遊んでるみたいなもんだ」という世間の無意識が浮上してくるというか。その空気の中では「遊びだから切実なんだ」という逆説の真理は通用しなくなる。長期的には納得できても、目の前の壁が越せない。

藤田 その感じ、ほんとにありましたね。穂村さんと何ヶ月も会わずに過ごすのも久しぶりだったんだけど、夏の終わりに、穂村さんちまで会いに行ったんです。そこで初めて、「『窓より〜』って作品で、『ぬいぐるみ〜』を再構成した演目も上演したいと思ってるんですけど」って話をして。

穂村 スポーツも音楽も演劇もできなくなって、でも、長引くにつれて、スポーツは段々無観客に慣れてきたし、ライブ以外で音楽に触れる経験はもともとあったと思うんだよね。その中で、演劇はとりわけライブ性との関わりが強かったから、手も足も出ないというか、別の可能性を模索せざるを得なくなったでしょう。だから、『窓より〜』の企画を聞いて、藤田君がどんな形で演劇の新たな可能性を見出すのか、ピンチをチャンスにするのか、或る意味では楽しみだったんだよね。

――穂村さんのお仕事には、コロナの影響はどんな形で出てきましたか?

穂村 僕ら物書きは比較すれば影響が少ないはずなのに、全然仕事が進まなくて。講演や対談は全部なくなって、時間は増えたわけだから、止まっていた出版の企画をどんどん進められるはずなのに、生産性は上がらなくて。後から振り返ってみると、ちょっと鬱っぽいというか、どんよりした感じがあったんだと思う。2020年の終盤になって少しずつ作業を進められるようになったのは、もう慣れたのか、諦めてしまったのか、わからないんだけど。

藤田 僕も穂村さんに近い感覚があって、演劇を作るプロとしての自分は予定していた作品に手を伸ばそうとするんだけど、ほんとの自分は少し手前のところで止まっていて、作品に手を伸ばす自分を見ている。どの作品に携わっていても、本当の自分はストップしてる感じがあって、あれは不思議だった。

穂村 「本当なら」みたいな気持ちが、どこかにあるのかなあ。本当ならこんなものを身につけずに外を歩いていたのにとか、本当なら集まることができたはずなのにとか。短歌も意外に生身で人が集まるジャンルなんだよね。もともと結社という集団がベースにある、座の文芸だから。普段の打ち合わせなんかだとZoomとかですることも増えたけど、歌人は高齢者が多いからネット上の歌会とかは結社の分断を生んでしまう可能性もあるしね。

――最初の緊急事態宣言が出ていた時期って、穂村さんはどんなことに時間を使って過ごしていたんですか?

穂村 なんとか裏返しの好機と捉えたいという気持ちはあって。自分が死ぬ前に何を後悔しそうかと考えたときに、「もっと散歩しておけばよかった」と思うだろうなと、以前からなんとなく感じていて。だから、毎日歩いて、違う公園でお弁当を食べるってことを自宅から放射状にやっていたのね。そうすると、「こんなとこに川があるのか」とか、「東京はちっちゃい公園だらけだな」とか、いろんなことに気づく。同じように過ごしている人は多くて、それが新しいルーティンというか、楽しいと思えたんだよね。でも、そのうちに蚊が出てきて。蚊が出ただけで、もう駄目なんだよね。でも、そうやっているうちに、うちから歩いていけるすべての駅までは到達できたと思うから、死ぬ前の後悔は一個なくなった。

藤田 それで言うと、僕はもう、ほとんどお酒に溺れてました。マームは1ヶ月に1回は公演があるから、それを飛ばすか飛ばさないかの話を制作とずっと電話でして、どんどん延期と中止が決まるだけの数ヶ月だったんです。そうすると、うちのお酒の環境を整えていく。そこで変な観測が始まって、「自分はどれぐらいの量を飲むのかな」とか、「上の髭って、伸ばし続けたらどこかのタイミングでカーブし始めるのかな」とか、変な観測をしてましたね。

穂村 この機会に、観てなかった映画を一気に観ようとかってならないんだ?

藤田 なんか、映画やドラマを一切観れなくなったんですよ。映像作品に出てくる俳優は、今のこの状況を何も知らずに画面上でしゃべってるから、過去に撮られた映像作品がうさんくさく感じられるようになってしまって。あとは、サングラスをかけなくなりました。劇場ってほんとに真っ暗で、そこで何年も作業をしてたからもぐらみたいになってて、サングラスをかけないと昼間はまぶし過ぎたんです。でも、劇場という場所で過ごさなくなって、サングラスをかけなくても大丈夫になりましたね。

穂村 なんかすごいね。あと、接触に対する意識変化は当然あるから、今まで何も考えずにSuicaをバンバンやってたけど、触るのやだなって思って少し離して“タッチ”してみると、10センチぐらい離れていても反応するんだよね。あとドラマの登場人物がマスクをつけていないと、それは現実ではないということが一瞬でわかってしまう。現実でないか、現在でないか、どっちかだよね。こないだ初めて登場人物がマスクをしてる映画を観たけど、「ああ、これはあの時代だ」ってすぐ特定できる映画になるよね。

藤田 夏の終わりに会いに行ったとき、穂村さんはちょっと元気なさそうだったんですよね。暑いからかなと思いながらも、冬に「LUMINE 0」で作品を発表しようと思っているって話をしたんです。そのときはまだタイトルは浮かんでなくて、上演と展示があって、こういうふうに会場を使いたいんですよねって話をしたら、穂村さんが「ここに変な人がいたほうがいいよね」って、結構本気な感じで言い出して。「ピエロじゃないけど、そういう変な存在がいたほうがいいよね」って。それ以前にも青柳と移動式遊園地の話はしてたんだけど、その打ち合わせの帰り道に、『窓より外には移動式遊園地』ってタイトルに決まったんです。

穂村 『ぬいぐるみ〜』で、わりと唐突に着ぐるみが出てくるでしょう。あれが素晴らしくて、着ぐるみが出てきただけで「変なのきた!」みたいな幸福な感じが客席に漂うんだよね。異形のものがいることで、舞台でも客席でもない空間をシャッフルするというか、そういうイメージがあったんだよね。

藤田 それで、『窓より〜』では実際に、ピエロを回遊させることにしたんです。

穂村 あのピエロ、すごくよかった。我々とは違う目的や理屈、生存意識があって、彼らなりのミッションに基づいて動いているのがわかる、でも、その内容まではこちらにはわからない。同じ空間にいて、それがすごくロマンチックに思えるんだよね。

「窓より外には移動式遊園地/backyard」 撮影:小西楓 宮田真理子

藤田 穂村さんって、いきなりとてつもないヒントをくれるときがあって。夏の終わりの打ち合わせでも、そこでコロナのひどさとかは話してないし、そこと関係した提案をされたわけではないんだけど、最終的にはすごく関係してくるというか。穂村さんの一言からタイトルも生まれたし、ピエロを歩かせたことで回遊式の微妙な空間が成立した気がしていて。僕のイメージでは、「パフォーマンスを観たあとに展示を見る」っていう、もっと無機質にそういう空間を作りたかっただけなんだけど、ピエロがそのつなぎ目になったんですよね。

――面白いなと思うのは、普通に演劇的な発想からすると、演目と演目のあいだに観客を展示に誘導しようとすると、普通はスタッフが登場して、「次の演目までのあいだ、どうぞ展示をご覧ください」と促すことが多いと思うんです。でも、そうではなくて、ピエロを回遊させることで、自然と観客を誘導する。その役割を、ピエロという異形の存在に任せるというのは、穂村さんが異形の存在に何かを求めているというところがあるんでしょうか。

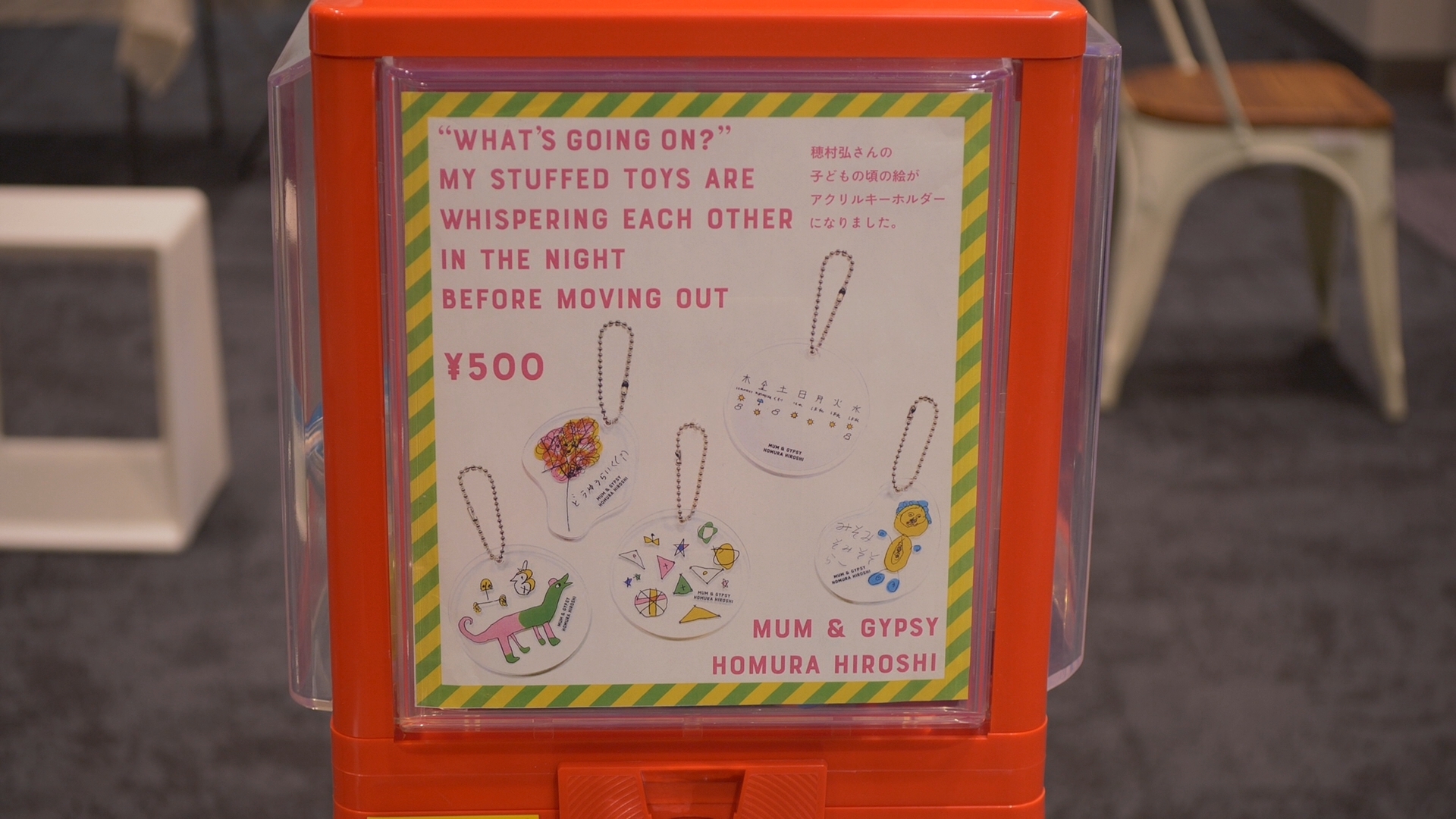

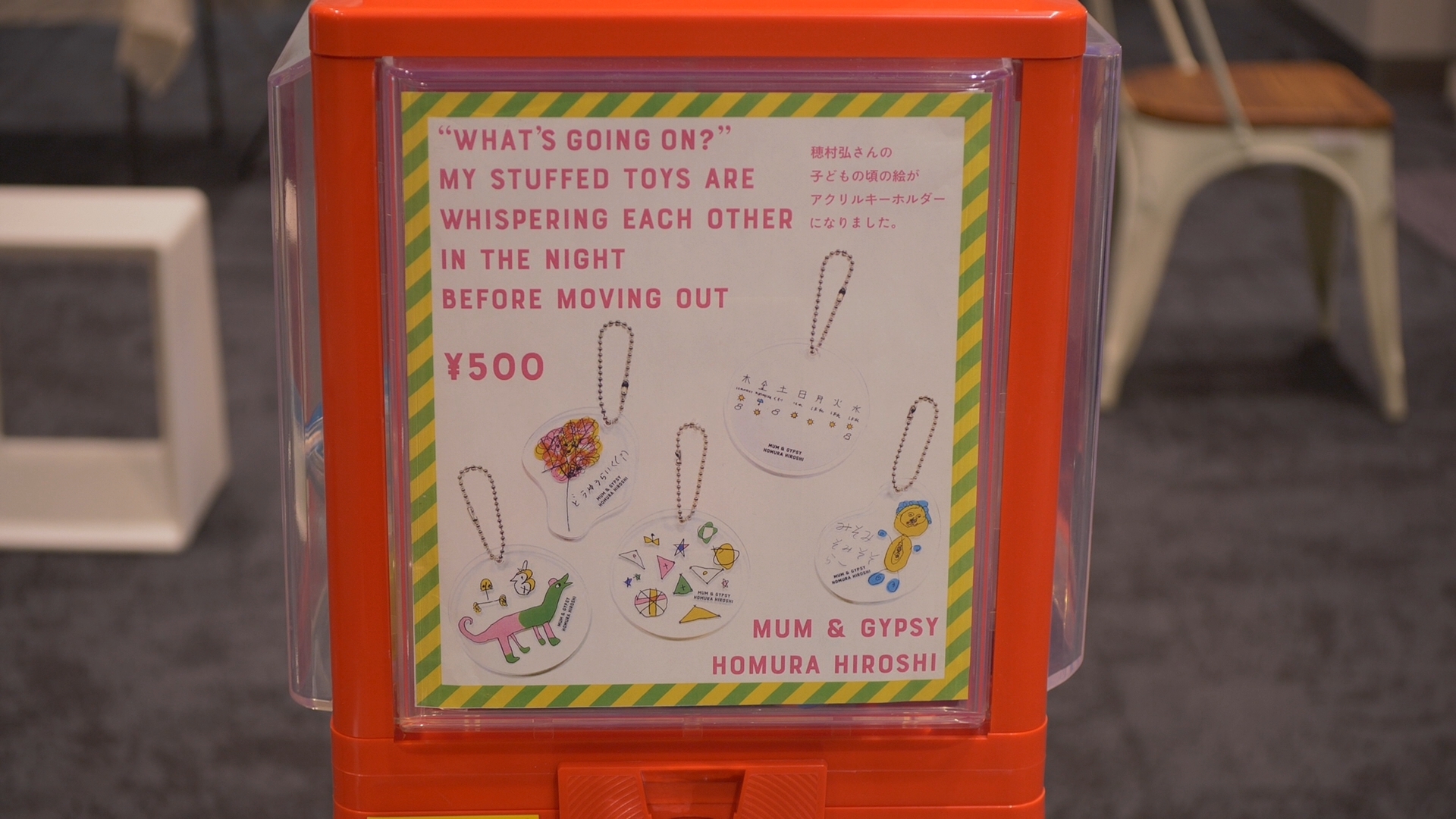

穂村 ピエロはもともと一種の特異点みたいな存在だと思うし、個人的にもそういうものを求めていると思うのね。あと、見方によっては一人一人がみんな異形だと思うと楽しくなる。たとえば、今日橋本さんと久しぶりに会ったら、なぜか坊主頭になっている。そこで僕が「橋本さんの髪が……」と言っても、橋本さんは「そうなんです」みたいな目をするだけで、何も説明してくれない。「この人はなぜ何年経ってもそういうゾーンを絶対に守るんだろう?」みたいなね、そういう面白さってあるじゃない。この人はそういう生き物なんだ、みたいなね。“やぎ”(青柳いづみ)だって、特殊能力者なわけでしょう。普段は忘れてるけど、舞台に出てくるとそれを思い知らされる。川上未映子さんの言い方だと、青柳さんは「造物主との契約条件が違う」。そこにうっとりする感覚っていうのは、マームのお客さんは共有しやすいんじゃない? 会場にガシャポンがあったけど、あれも「これください」と言って買うんじゃないところがすべてなわけでしょう。その偶然性が。しかも出てくるのが、僕が子どもの頃に描いた絵のキーホルダーとか、時空間がすべておかしいよね。

撮影:小西楓 宮田真理子

撮影:小西楓 宮田真理子

――そういえば、『窓より〜』の会場にはガシャポンもありましたね。

穂村 マームが形にするときって、いつも詰めが鋭いよね。今回の『窓より〜』で言うと、僕はやっぱり観客目線で舞台を想像するから、まだ形になっていない舞台に対して、「自分がお客さんだとしたら、どんなふうだったらときめくだろう?」って考えるわけ。朗読のようなイメージがあったり、人形劇のイメージがあったり、楽屋のイメージがあったり、そうかと思うとtrippenのブースがあって、そこではリアルに商品が販売されている。少しずつずれた位相で複数の世界が並んでいるときに、そこにピエロみたいな存在が回遊していることで、ひとつの異空間が成立するんじゃないかと思って、その話をしたんだよね。でも、それって一歩間違えると、とてつもなくダサくなってしまう可能性もある。自分がやると、イメージはああなんだとしても、実際はものすごく恥ずかしい空間を作ってしまいそうで(笑)。でも、マームは毎回、すごく厳密に空間を成立させている。お客さんがネットでなんて言ってるのか感想を見ると、ちゃんと意図や完成度がわかってるんだよね。逆に言うと、わかる人しかこないんだな、と。それも変じゃない。誰でも自由にきていい空間なんだから、怒っちゃう客とかいてもいいのに。

藤田 そう、それは思いました。今回は批判もあるだろうなと思ったら、良い感想ばかりで。

穂村 お客さんもコロナの状況下で観るから、「こんな空間にもう一度くることができて涙が出た」みたいな感想もあって。観るほうも、普段とは違うもんね。もちろん警戒や緊張もあるわけだから。

藤田 今回、穂村さんと名久井さんを一回離してみて面白かったのは(『ぬいぐるみ〜』には、穂村さんとその両親をモチーフに作られたチャプターと、名久井直子さんをモチーフに作られたチャプターがある)、名久井さんという存在がいてしまうと、ほんとうに全部おしゃれになっちゃうことに気づいたんですよね。名久井さんのキャスティングだとディティールが決まり過ぎちゃうんだけど、そこに穂村さんがいると――いや、穂村さんがおしゃれじゃないと言ってるわけじゃないんだけど――穂村さんの好みと僕の好みって、ひそかに似てるなと思うところがあって。へなちょこというか、ちょっと得体の知れないクエスチョンな状態のものがないと、整い過ぎちゃうって感覚があると思うんです。今回、穂村さんと名久井さんをバラしたことによって、その華奢な部分、決まり過ぎてない部分を遊んでるような感覚があったんです。

穂村 演劇とか映画とかって、僕はずっとわからないんだよね。寺山修司の芝居は素人集団みたいに言われたみたいだけど、寺山が割り振ると、それが演劇として成立してしまう。逆に言うと、寺山が死ぬと、最初からプロだった人を除くと世界の魔法が消えたみたいになったのかもね。それは、演劇と日常の境界を寺山が制御してたんだと思う。映画や演劇は現実を再構成するわけだけど、現実側から見たときに、そこで何が起きてるかっていうのは気になるよね。我々は日常という箱からは出られない。でも、いったん劇場という箱に入ってしまうと、例えば5パーセントくらいは上演が終わったあとも作品に支配され続けて、うちに帰って家族とメシ食ってても、どこか役を演じているというようなところがあるでしょう。まあ、これも寺山的だね。寺山で育ったせいかもしれないけど、そういう魔術に対するあこがれがある。“たかちゃん”には、それを実現している部分と、寺山性とは違うモチーフでやっているんだなという部分と、両方感じられる。今回なんか特にそういう感じがしたよね。

――『ぬいぐるみ〜』という作品は、外は良い天気だとわかっていても、部屋から出ることができずに過ごしている人の話という側面もあって、今の状況だと観客が共感しやすい作品だと思うんですね。ただ、そこでギョッとするのは、それがコロナ以前に書かれたテキストだということで。つまり、コロナなんかなくたって、外に出ることに対してあれだけ壁を感じて過ごしていたんだなと思って、ギョッとするんです。

藤田 そう、そのギョッとする感じが『ぬいぐるみ〜』にはあるんですよね。僕が不思議だったのは、「まだ眠ってるの? いいお天気だよ」と電話がかかってくる場面で。そう言われた“私”は、「そうなんでしょうね。/外はさぞ明るくて気持ちがいいんでしょうね。/そんな明るいあたたかいところが、ぼくは本当に大好きなんだ。/そこへ行きたい。/いいお天気の、いい匂いの天気を嗅ぎながら、ゆっくりと歩いてみたい。/どうか、わたしを、そこへ連れていってください」と言う――引越しっていうモチーフがあるから、あの言葉をあそこに配置してたと思うんだけど、あれってこんなに切ないテキストだったんだと思ってびっくりしましたね。この人は誰かと繋がりたいと思っているけど、誰とも繋がれていないってことが如実になった感じはありましたね。

「窓より外には移動式遊園地/ぬいぐるみたちがなんだか変だよと囁いている引っ越しの夜」

撮影:小西楓 宮田真理子

穂村 エッセイとかに、日常にあったことを書くでしょう。そのとき、自分が言ったことを相手が言ったように書いたり、ある人が言ったことを別な人が言ったように書いたり。そうすると記憶が上書きされちゃって、本当はどうだったのか、思い出せなくなっちゃうのね。ひきこもりだとか引越しだとかってモチーフを、自分で言葉にしたこともあるし、さらにそれが演劇化されて“やぎ”の言葉で演じられることによって、現実というものがわかんなくなっちゃうんだね。でも、それこそが自分の望みのような気がして。本当とかが溶けてしまうような感じ。僕はよく思い出すんだけどさ、マームの『BEACH』って作品の中に、海辺のちょっとチャラい日常が出てくるんだけど、しかしこれを演じている人たちはほとんど海にも行けず、台詞をおぼえ、“たかちゃん”に叱られて――それこそもぐらのように過ごしているわけでしょう。あの作品を取材しないで書いたっていうからすごいなと思うんだけど、もぐらたちが暗闇の中で作り上げた海の眩しさがある。「稽古やめて、リアルの海に行ってバーベキューとかしなくていいの?」って思うんだけど、そういうところに面白さを感じる。

――海に行って楽しく過ごした経験を、日記のように作品かしているわけではなくて、海とは対照的な、陽のひかりが届かない場所で作品を作り続けてるという。

穂村 今の話で言うと、僕ももぐら側で、海でバーベキューとか楽しめないだろうと思うんだよね。そういう人間がおぼろげな記憶や感触をたよりに、現実以上にきらきらした海を再構成する。短歌の場合、公民館におじいさんやおばあさんが集まって、「ティッシュをまわしてください」って、その上に皆が持ち寄ったおかきやチョコを配っていくわけ。窓の外はまぶしくて、友だちは皆、海とか行ってる。20代の頃だと、「これでいいのか?」と思うよね。演劇はまだいいよ? 宗教的っていうか、「集団でお互いを騙しあってるんだろう」みたいに思うところもあって。ずっともぐらでも、自分たちがやっていることには意味があるんだと、カリスマのもとでお互い納得できる。でも、こっちはティッシュの上のおかきとチョコ。やっと自分がおじさんになったから、もうこれでいくしかないと思えるけど、まだ違う可能性があるんじゃないかと思ってた頃は辛いよね。

――少し話が戻りますけど、さっきの穂村さんのエッセイの話は面白いですよね。「本当」という言葉って、一般的には、「この言葉を、他でもない私自身が言った」ということを指すと思うんです。でも、穂村さんにしても、藤田さんにしても、世間とは「本当」の位置が違っている気がします。むしろ誰がその言葉を言ったのかというところから離れていくところに、本当があるように感じられるというか。

藤田 ああ、それはすごいわかります。今年の2月、いろんな人とワークショップをしたんですよ。そこに参加してくれるのは一般の人たちで、その人たちから聞いた話をもとにテキストを書くんだけど、それを本人たちにチェックしてもらうことに緊張して。僕がテキストにした時点で、その人が経験した話じゃなくてフィクションになってるんだけど、「あなたの話を聞いて書いた手紙です」みたいな感じで渡すことに、意外と緊張したんですよね。ただ、一方で自分はすごくドライな人間だなとも思っていて、たとえば穂村さんや穂村さんのお父さんに話を聞いているときにも、自分の頭の中ではもう編集が始まっていて。「その話は、今の順番で話していくよりも、こうやって伝えたほうが伝わりやすいんじゃない?」っていう演出みたいなことを、人とやりとりするときはずっと考えちゃうんですよね。演劇表現としてどう伝わるかってゴールが自分の中にあるから、人の話を聴きながらも変な感想を言っている自分が頭の中にいて。『ぬいぐるみ』にしても、あの作品を観て穂村さんのお父さんの話に頷いていた人たちも、2時間ずっと穂村さんのお父さんの話を聞き続けることはできなかったりすると思うんですよね。でも、それを編集することによって、あのニュアンスで聞ける。嘘はついてないにしても、前後を組み替えて空間を成立させてる時点でフィクションになるし、そうやって編集していくのはめちゃくちゃ地味な仕事なんだけど、そこにやりがいも感じているんです。

穂村 そこに、ある種の冒涜性やサイコパス性が発生すると思うんだよね。僕は今までやった実在人物への取材ものって、全部失敗してるのね。いくつかやっているんだけど、本になったものはひとつもなくて。橋本さんのように、ちゃんと相手を遇したまま編集するということができなくて。たとえば“やぎ”に取材して書くんだったら、どのようにでも改変できるし、ミュージシャンの女性に歌詞を提供するときも、作り手同士の合意があるから取材をして極端な世界を作れるけれど、市井の人の或るまともさみたいなものを前にすると、これはアレンジできないかもしれないと思って怯んでしまう。この人に失礼にならずに、不謹慎でなく形にすることが難しいと思ってしまうんだよね。だから、マームが『cocoon』を沖縄でやる覚悟ってすごいなと思う。もちろんすごく緊張したと思うけど、前半を幸福感に満ちた演出にするところはいつも以上にマームって感じもしたし、その強さは、才能なのか、演劇だからなのかなあ。

藤田 取り組んでるときは「これしか答えはない」みたいな感じになってるけど、たまに我に帰ると「何やってるんだろう?」と思いますね。

――さっき藤田さんが言ったように、ノンフィクションとして聞き書きの仕事をするときにも、必ず編集が入っているので、操作はあるんです。ただ、それがノンフィクションである以上、地面から離れ過ぎると嘘になってしまうという境界線はあるんですね。ただ、穂村さんが青柳さんに「取材」して言葉にする、あるいは藤田さんが取材をもとにテキストを書くときに、それは重力とは別の基準があると思うんですね。それはライターか作家かという職業としての倫理以前に、志向するものが違うという感じがするんです。

穂村 先に資質や志向の違いがあって、それが職業を分けるんだろうね。僕には結局、他者がいないってことだと思うの。他者を最後まで尊重するってことはできなくて、相手との共犯関係がないと作れないんだよね。でも、寺山にも他者はいなかったと思う。だから寺山の手つきはすべてが冒涜的なんだけど、それで平気だというような強さがある。こんな冒涜的なやつがいたんだっていうのは、ある意味では希望なんだよね。でも、自分がやろうとすると、やっぱり怖い。わかっちゃうんだよ、「これはいけないところを踏みそうだな」って。そうすると怯んじゃってね。

藤田 今の話を聞いて、だからこそ『水中翼船炎上中』は何度も読み返しちゃうんだなと思いました。差し込まれているチャプター割りを見なければ、時代別に分けられているってこともぼやかされてるところがあるんだけど、深く読んでいくとそれが見えてくる。あれは親と子のことが短歌に詠まれていて、具体的に取材をしたってわけじゃないんだろうけど、短歌の裏に膨大な時間があるんだろうなってことは想像できる。そうやって一緒に過ごした時間があるけど、あそこで短歌に詠まれてる感覚には、穂村少年なのか、今の穂村さんのまなざしなのかわからないけれど、お父さんやお母さんにはまったくわかんないだろうなっていうものもある。そこがあの作品はとんでもないなと思うところだし、何回も読み返してしまうところでもあって。

穂村 『窓より〜』のときに、名久井さんのパート(「Room #301」という演目))があったじゃない? あのパートを見たときに、「しおんちゃん」って友達の名前とか、「301」っていう部屋の号数は、きっとリアルなものだろうって直観されるよね。それがアリバイというと違うんだけど、リアルなコアが必ず残って、そのまわりに世界が再結晶するというのかな。ただ、それを僕は個人的なゾーンでしかできなくて、『cocoon』のような次元ではできない。マームはそれをやれるのが、やっぱり違うなって思うよね。

藤田 たしかに、それってツールにもなるんですよね。301っていうのは名久井さんが上京したときの本当のルームナンバーなんだけど、観にきた人は「なんで301なのかな?」って思うというか、そこに意味を読み取ると思うんです。この数字は本当なんだろうな、って。それが作品の杭になって、本当の話を頼りにしておけば、本当とつくられたものとを行き来できる。逆に言うと、本当のことが何もないと、全部がゴム素材みたいになっちゃって。

穂村 わかる。

藤田 だから、穂村さんのお父さんに映像がいきなり出てくることが、そういうツールにもなっていて。ほんとうのことが現れると、そこが頼れる壁になって、もたれることができる。そういう感覚があってしまうんだけど、穂村さんが言うように、この発想自体がサイコパスですよね。なんでいきなりそんなことを背もたれにしようとしてるんだっていう。

穂村 自分の想像だけで好き勝手に作るより、現実の何かをコアとして作ってしまうほうが罪深いように思える。でも、名久井さんのデザインの作業もそういう感じでしょう。誰にも気づかれないかもしれないけど、必ずどこかにリアルなものを埋め込んでるよね。

藤田 『ラインマーカーズ』とかもそうですよね。

穂村 あのタイトルの文字、名久井さんが外国の少年から貰ったラブレターの切り張りなんだよね。藤田くんもたくさんある現実の中から、ある部分だけ残して、一般的にはもっと重いと思われているものをざっくり捨て去ることもあるわけでしょう。そこを判断する感覚が生命線かもね。短い言語表現とは違って、演出家は全部決めなきゃいけないから大変だよね。例えば、俳優がひとりだけ違う温度の演技をしたときに、自分なら考え込んでしまいそうで。これで合っているのか、それとも駄目なのか、僕にはわからない。演劇を観ているときも、最後まで「これはおかしいんじゃないか?」と感じていたとしても、誰かの感想を聞いて全然違う尺度を提示されると、突然腑に落ちるようなこともあって、自分が信じられなくなる。感想とか言うのが怖くなるよね。

藤田 それと同じことを、穂村さんの短歌にも感じるんです。今回、新しいバージョンの『ぬいぐるみ〜』を作ることに決めたとき、穂村さんから突如として大量の短歌が送られてきて。あれがめちゃくちゃ感動的で、朝から泣いてしまって、電車の中で読み返してまた号泣して。その中でも僕がぐっときてしまったのが、「陸橋の上で僕らは涙ぐむ歩行者天国とつぶやきながら」という短歌で。あれを読んだときに、なんでこんなこと思いつくんだろうと思ったんです。コロナの状況がなければ、「何言ってるんだろう?」となっていたかもしれないけど、それがすごく今の状況の中で響いてくるというか。あと、今回『ぬいぐるみ〜』を再編集するにあたって、「部屋の中から出ない」ってルールを設定したから省いたんですけど、ファミレスの話がすごい好きなんですよ。「むかし、むかーし、国道沿いには無数のファミリーレストランが立ち並んでいたものじゃ。」っていう。あのテキストを削るの、すごい嫌だったんですよね。でも、あそこで語られてたことってリアルになってきてるし、歩行者天国なんてものも考えられなくなって、そうやって突然時計が進んだ一年だったなと思うんですよね。

穂村 そうだね。「昔、ファミレスというものがあって」という空想で書いたはずの世界が、だんだん現実化してきてる。これは一体、何年続くんだろうね?

撮影:小西楓 宮田真理子

撮影:小西楓 宮田真理子