mum&gypsy

窓より外には移動式遊園地

名久井直子(ブックデザイナー)×藤田貴大 対談

2021/04/28

「窓より外には移動式遊園地」

名久井直子(ブックデザイナー)×藤田貴大

聞き手:橋本倫史 撮影:井上佐由紀

――『窓より〜』で上演されたのは、川上未映子さんの詩を扱った「冬の扉」と「治療、家の名はコスモス」、穂村弘さんとの「ぬいぐるみたちがなんだか変だよと囁いている引っ越しの夜」、映像作品から切り出した「animals」、そして名久井直子さんとの「Room #301」の5つの演目でした。この中で、まったく新しく書き下ろした唯一の作品が、「Room #301」ですね。

藤田 書き下ろし作品です。2014年に原宿・Vacantで「名久井直子さんとジプシー」をやったときに、名久井さんの仕事については語ってもらってたし、仕事の話から派生してパーソナルな話を拾ったところもあったんだけど、もっとダイレクトに、普段名久井さんとLINEしてるようなノリで名久井さんの話を書けないかなってことは、ずっと考えていたんです。それで、名久井さんとは新たに作ろうってことになったんだけど、最初からもう影絵の話をしてましたよね?

名久井 そう。『名久井さんとジプシー』をやったときも、切った紙を天井からさげていて、それで今回も「切り絵で何か」みたいな話から、影絵になったんだよね。

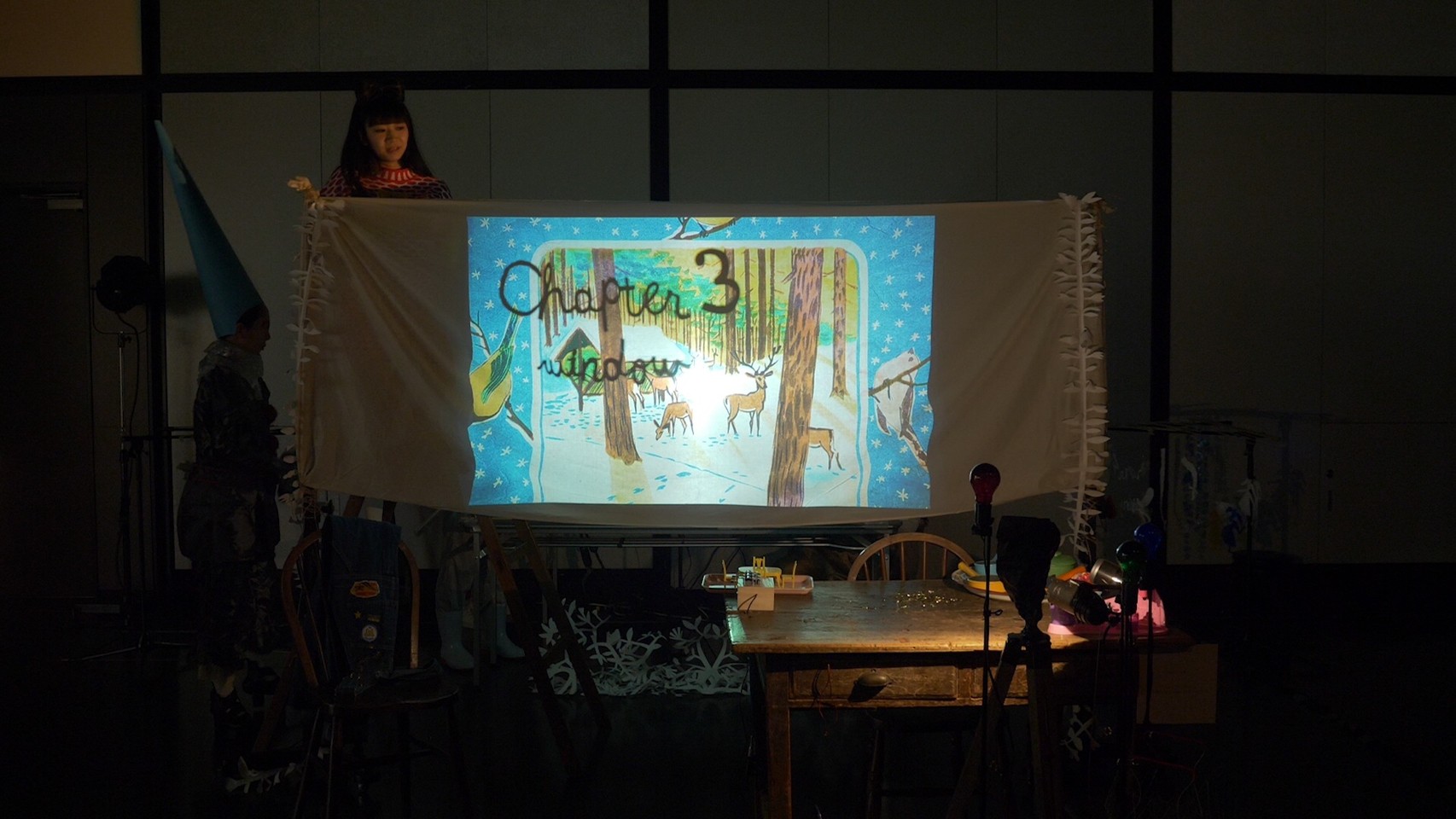

「窓より外には移動式遊園地/Room #301」 撮影:小西楓 宮田真理子

藤田 名久井さんとはコロナ禍になったから会わないわけではなくて、一緒にいろんな仕事をしてたんだけど、名久井さんは会うたびに「Zoomってほんと嫌だ」と言っていて。「私の仕事は何も変わってないのに、電話で済んでたのに、いちいちZoomでやりとりしようとしてくる」って。それを聞いたとき、たしかに名久井さんの仕事って何も変わんないよなと思ったんです。名久井さんは名久井さんのアパートにいて、そこでずっと仕事をしていて。でも、外だけが変わって、仕事の形式の変更を迫られたときに、得体の知れない怒りにふるえてる名久井さんを見て、「これってちょっと面白いな」と思ったんです。僕らはこの事務所で『apart』って作品をここで撮ってたけど、部屋の中にいるってことは変わってないのに、世界が変わったみたいになっているのは何でなのっていう雰囲気って、僕が今描きたい人物像に近くて。そういうことを、名久井さんとまず電話で話したんですよね。

名久井 そうね、最初は電話だった。本を作るときに、もちろん直接お会いすることもあるけど、最後までお会いしないまま本ができることもあるんです。メールベースで依頼がきて、デザインをメールで渡して、色校も宅急便で届いて――そうやって最後までお会いしたことがないまま仕事をした人は無数にいて、顔なんか見なくてよかったはずなのに、急に「Zoomいいですか?」みたいな世界になって、「なんでよ!」って。

藤田 ほんとに、なんでなんですかね? 『名久井さんとジプシー』をやったから、名久井さんの仕事の感じもすごくわかって。だから、この状況によって名久井さんが足りなくなったものはほとんどないよなあと思いましたね。

名久井 ないですね。もちろん細かいことを言えば、工場さんが人を受け付けなくなったから工場に行けなくなったとか、そういう微差はあるんですけど、何も変わってないです。

藤田 毎日宅急便で色校が届きまくって、玄関のところが封筒だらけになってる名久井さんちを見てるから。

名久井 クロネコさんに再配達をお願いしようとすると、電話しただけで「ああ、名久井さんですよね、あとで伺います」っておぼえられてるから(笑)

藤田 そもそも世界とそういう接点でしかない名久井さんだから、Zoomに対して憤っているのが面白かったんですよね。

――言われてみれば、Zoomでやりとりするってことは、これまで部屋に招くような関係性ではなかった人まで、部屋に上がりこんでくるってことですもんね。

名久井 そう、急にね。

藤田 たしかに、今の言葉でハッとしたけど、あれって対面するってことよりも、「何いきなり上がり込んできてんの?」って違和感があるよね。

名久井 今もZoomから逃げ続けてるんだけど、今日はどうしても逃げられない会議があって、このマームの事務所を使わせてもらいました。ここは人んちだからどう映ってもいいけど、自分ちだと「これは映したくない」みたいなことがあるよね。

藤田 名久井さんの話で、好きなエピソードはたくさんあるんだけど、猫舌の話が好きで。僕も猫舌なんだけど、名久井さんはほんとに重度の猫舌で。それで、猫舌とはいえ、たとえばこれぐらいの熱さのお茶なら飲めるんですよ。それを見た瞬間に、「藤田君、猫舌じゃないじゃない!」って怒られて(笑)

名久井 「その程度だったのか!」みたいなね(笑)

藤田 名久井さんって不思議で、猫舌の話もそうなんだけど、ルーツを聴いていくとざわつく気持ちになるんですよね。「いい思い出がない」ってことから話し始めるんだけど、そのエピソードをちゃんと話してくれるんです。猫舌のときも、「あんまり熱い食べ物を食べたことがなかった」って言い出して。

名久井 うちの母がシングルマザーだったときに、寝たきりのおばあちゃんと、母、私の3人暮らしだった時期があって、おばあちゃんはおかゆをたべるんですよ。お母さんはおばあちゃんに食べさせてあげなきゃいけないから、そのあいだに食べ物が冷めるわけ。それをずっと食べてたから、小学校に入ったとき、「給食、あつ!」って思ったもん。

藤田 いや、給食ってだいぶ冷めてるからね?

名久井 ほかほかで熱いって、すごい思ったんだよね。それで、「Room #301」に書かれているのは大学生のときの話で、ゼリーは私の希望で入れてもらってるんだけど、友達の話は全部実話です。“しおんちゃん”のことを藤田君にLINEで話したら、「もう書ける」みたいに言い出して。

藤田 そうそう。「書いていいけど、おしゃれにね」って名久井さんに言われて。

――「Room #301」には、青柳さん演じる「わたし」が、突如としてゼリーを作り出すところから始まります。名久井さんが「ゼリーは私の希望で入れてもらった」というのは、どういう理由があったんでしょう?

名久井 小さい頃に『トムとジェリー』をよく見てたんですけど、トムが猫で、ジェリーがねずみで、「なかよくけんかしな」って、まあケンカしたりするんだけど。そのアニメに、冷蔵庫からゼリーを出してきて、レンジのまわるお皿にゼリーを置いてライティングをして、そのひかりの中でふたりが踊る回があって。ゼリーの色で赤や青に光る中で踊っているのが、こども心に夢のようだったの。影絵をやるんだったら、あれをやりたいと思って、「ゼリーはぜひ」と。

「窓より外には移動式遊園地/Room #301」 撮影:小西楓 宮田真理子

藤田 そこからピエロ役の船津(健太)がゼリーをつくり始めて、彼のゼリーづくりの旅が始まるんです(笑)。アニメのゼリーに近づけるために、試作を繰り返して。背の低いゼリーだと、あかりを照らしても色が出ないんですよ。だから最終的に、やけに背の高いゼリーになって。あと、名久井さんから『トムとジェリー』の話を聞いたときに、幼稚園にあった絵本のことを思い出したんです。それは王女様がオレンジのゼリーで湖を固める話で、あのイメージって今面白いなと思ったんです。それで「Room #301」に描かれている女子も、「ゼリーでこの街を固めちゃおう」って、ゼリーで街をびたびたにする展開になって。

名久井 急な坂スタジオに何回か稽古を観に行ったときに、「最後はちょっと神視点みたいにしたら?」みたいな話をしたんだよね。

藤田 そうそう、街をこう、俯瞰してね。3階に住んでる話なのに、もっと高いところから街にゼリーを流し込んで、「溺れている人がいたら、私の三つ編みで掬ってあげてもいいけどね」みたいな感じでいいんじゃないかっていう。

名久井 しおんちゃんの話のところでは、『バイオハザード』がどうとかって形而下的な話をしてるんだけど、藤田君が形而上的な話にしてくれて。

――2014年の『名久井さんとジプシー』は、仕事のことを軸にして名久井さんを描いた作品だったと思うんです。それに対して、今回は名久井さんの記憶を扱っているという意味では、全然違うタイプの作品だなと感じます。

藤田 名久井さんと関わったり、名久井さんを描いたりする上で、気をつけていたところがあって。『名久井さんとジプシー』のとき、「言葉を持たないわたしたちは、、、、、、でも、、、書かれた言葉たちの、、、描かれた言葉たちの、、、、、、出口でもある、、、、、、」というテキストを書いたけど、名久井さんは言葉じゃない人だって意識が微妙にあって。言葉を立ち上げる人ではなくて、言葉の出口になるって仕事をすごい精度でやっている人に対して、役者さんに対して踏み込んじゃいけないと思っているのと同じように、名久井さんに対しては踏み込んじゃいけないという感じがあって。たとえば穂村さんであれば、「映像に撮りたいんで、棒パン食べてもらっていいですか」って言えるんですよ。「穂村さんが自分で書いた話なんだから、食べていいでしょ」みたいな(笑)。でも、名久井さんにはそういう迫り方はできなくて。

「マームと誰かさん ぬいぐるみたちがなんだか変だよと囁いている引っ越しの夜」撮影:橋本倫史

『ぬいぐるみ〜』のチャプター3.5でも描いたように、「私に言葉はない」と。でも、役者の口を通じて観客に言葉が届いていくし、名久井さんの仕事によって言葉が紙になって誰かに届いていく。役者とか名久井さんは、作家は触れられない領域のことをやってくれているから、すごくリスペクトしてるし、「その領域のことをやってくれてる人たちに、僕は何を迫るの?」っていう感覚があったんです。でも、名久井さんと関わってると、“しおんちゃん”との話もそうだけど、「それ、結構おかしな状況じゃない?」って話が結構あるんです。その状況だけを切り出すと、世の人たちはきっと、あの名久井直子の話だとは思わない気がするんだけど、そういう時間があって今の名久井さんが作られているんだとしたら、ちょっと迫ってみたいなと思ったんです。

名久井 私の記憶を扱うにしても、たとえば人生を追うんだったらもっとわかりやすいと思うんですけど、前後がなくて“しおんちゃん”との時間だけを切り取ってるから、観る人からすると面食らうことでもあったと思うんです。しかも、突然「コンドルは飛んで行く」が合奏されたりする(笑)。私は全部知ってる話ではあるんだけど、それが夢っぽくてよかったです。「Room #301」は、絶対に大きい舞台ではやれないものだとも思うし、そこが屋台的で面白くて。

藤田 名久井さんと昨今のZoom演劇だとか、僕の『apart』とかを観てるなかで言ってくれたことの一つに、「やっぱり長いよね」っていうことがあって。「1時間半、この熱量では観られないよね」って。だから『apart』も、長い時間の映像作品をまとめて公開するんじゃなくて、すごくショートなものを毎週上げていくことに決めたんです。ネットに上がっているものを観るときって、画面を通してだから、ドライになっちゃうじゃないですか。「そのドライさを加味してないものは見られないから、やめたほうがいいよ」みたいなことって、やっぱ名久井さんだから言えることだと思うんですよね。本って、最初から最後まで一気に読まれるだけじゃなくて、途中で一旦閉じて、何日か寝かされることだってある。そういうことをすごく引いた視点で見れてる人だから、その言葉に説得力がある。それで、今回の「Room #301」のときも、「いや、もう、10分ぐらいの長さでいいんじゃない?」って言われて、たしかにそうだなと思えたんですよね。10分の作品って作ったことなかったけど、フルスケールでやるときにだって10分っていう長さのチャプターはあるから、そのひとつのチャプターを作るような気持ちで作ったんです。

名久井 もっと長い作品だと、作る側も「ここが盛り上がりで」とか、「ここで気持ちを移入させて感動させる」とかあると思うんだけど、10分の作品になるとそういうことじゃなくて、ちょっとだけ心を揺らすぐらいのことになる。観る側としてもそれぐらいでいいみたいなものがあったのも楽しかったなと思います。

「窓より外には移動式遊園地/Room #301」 撮影:小西楓 宮田真理子

――名久井さんはここ数年、作品のビジュアルをはじめとして、いろんな形でマームと関わられていますよね。今のやりとりを聞いていても思うんですけど、そうして依頼して何かを作ってもらうということ以上に、ふとしたやりとりの中で影響を与えているところがあるんだなと感じます。

藤田 本やチラシを作ってもらったり、どういうふうに作品が広報されるかってところを名久井さんはすごく考えてくれるから、それはいちいち影響を受けますね。まだ作品が何も形になっていない状態で名久井さんに話を振って、ほとんどタイトルしか決まっていないところから「こういうことかな?」って名久井さんが考えてくれるんだけど、そこが僕の作品の出発点にもなっていて。そこで出来上がったビジュアルを見るといつも感動するんだけど、そこに名久井さんの予言があったりする。稽古が始まったあと、チラシをふと見返したときに、「ああ、こここだわってたな」とか。『Boat』に関しては、ビジュアル撮影のとき、僕の稽古より先に名久井さんの稽古が始まってる感じもあって。

名久井 そうだったね(笑)

「BOAT」 チラシデザイン:名久井直子 撮影:井上佐由紀

藤田 「そこ、ストップ!」みたいに名久井さんが指示を出して。そのディティールを見ながら、スズキ(タカユキ)さんも服を着せて、「ああ、こういう感じが似合う子なんだ?」っていうのが咄嗟にあって。そういうところでも影響を受けてるし、僕の本を3冊ぐらい名久井さんがデザインしてくれて。そのときにも、「ここでこの紙がくることで、こんなに読みやすくなるんだ?」とか、びっくりするところはたくさんありますね。演劇的な時間のことはわかってるんだけど、本を読む時間のことを僕は結局のところよくわかってなくて、文字になった途端に無頓着になってしまう。だから台本を書くときも、余白をなくしてぎゅうぎゅうに書いちゃうんです。演劇の場合、お客さんは僕が作った時間の中で客席に座ってくれてるし、日本だとあんまり途中で席を立つ人もいないけど、本って受け取った人の数だけ時間が違うから、大変だなと思いますね。

名久井 でも、演劇のほうが大変だよ。たとえるなら、ちゃんとしたレストランで、ウェイターさんがいて、フルコースを食べるのが演劇だとしたら、本はお弁当を作ってるみたいな感じはあるかもね。そのお弁当をどこで食べるかもわかんないし、嫌いなものも入ってるかもしれない。そこで「あ、にんじんはお嫌いだったんですね」という対応はできないから、藤田君より私のほうが演出を甘くしてるというか、苦手だと思う人が少なくなるようにしている感じはありますね。

藤田 幅を持たせるんだ?

名久井 あんまり尖りすぎないほうが、商品としてはいいかな、と。だって、オール牡蠣弁当だと危険じゃない?

藤田 それは危ないね(笑)。こういう言葉も、いちいち勉強になるんですよね。演劇のことをフルコースだと言ってくれたけど――僕もほんとにそう思ってるんだけど――そのフルコースの中に、今回の「Room #301」みたいな10分が、『Boat』の途中にいきなり入ってたらおしゃれだったかもしれないね。

名久井 ああ、それはかわいいかも。

藤田 名久井さんは「この作品は大きいところではやれない」と言ったけど、僕はあの座組を“劇団”だと思ってるから、あれの発展形をどこかでやりたいと思ってるんだよね。フルスケールの作品の途中に、いきなり影絵のチャプターが入るとかね。そういう可能性をこの作品には感じていて。

名久井 それ、いいんじゃない? 今回の作品も、時間があれば影絵のアニメーション的な感じをもうちょっと詰めたかったけど、“団員”の皆も今回が初めてだったし、私たちも初めてだったからね。

藤田 今回のインタビューで言っておきたかったのは、やっぱ油井原(成美)さんが良かった。油井原さんがオカリナ吹きながら現れたとき、「しおんちゃんの、今?!」みたいな感じもあったよね。

名久井 ああでも、油井原さんは“しおんちゃん”の面影があるんですよ。何て言ったらいいんだろう、ちょっと時間軸がまわりとズレてるような感じは、すごい“しおんちゃん”ぽい。

「窓より外には移動式遊園地/Room #301」 撮影:小西楓 宮田真理子

藤田 あれは僕の意図しないところですごいエモーションを生んでた気がする。オカリナで吹く「コンドルは飛んで行く」のメロディも良かったよね。

名久井 「コンドルは飛んで行く」の歌詞もよかったね。

藤田 そうそう。作品の最後に、「コンドルは飛んで行く」の歌詞を僕が意訳したんだけど、こんなにいい歌詞だったんだって思いましたね。

名久井 高校生のころ、教室にあの曲が聴こえてきたんです。私は8組で、“しおんちゃん”は3組で、すごい長い校舎だったんだけど、昼休みになると「♪たらららららら〜」ってオカリナの音が聴こえてきて、「あ、しおやんだ」って(笑)

藤田 クラスは違うけど、同じ美術部だったんですよね?

名久井 そう。これは言い忘れてたんだけど、上京したあと、一緒に暮らしてる4年間のあいだに超大げんかをしたことがあって。その理由が、めかぶともずく、どっちがいいかっていうことで。

藤田 それでほんとうに大げんかしたんだ?(笑)

名久井 私は当時もずく派だったんだけど、彼女はめかぶ派で。今となっては「どっちもおいしいね」って話なんだけど、ふたりとも譲らなかった(笑)

――今みたいにして話を聞いたところから、今回の作品も立ち上がったってことですよね。面白いなと思うのは、誰かの言葉を受け取ったときに、そのどこをどんなふうに拾い集めて、演劇なら演劇、書籍なら書籍に落とし込んで行くのかというところで。原稿を本にデザインする場合は、取捨選択という工程はないにせよ、書かれた言葉をどのように感じ取って、どう形に落とし込むかってところはあると思うんです。

藤田 僕の場合は、話の熱量というか、トーンみたいなのがわかるんですよね。それで言うと、名久井さんはずっと怒ってると思うんです。

名久井 そんなことないよ(笑)

藤田 名久井さんとは大体深夜にLINEでやりとりするんだけど、名久井さんはいらいらした記憶を切実なこととして語ってるんだけど、僕からするとちょっと笑えるようなところもあって。たとえば、“しおんちゃん”と暮らしてるときに胃を壊して入院したって話を、ある熱量を持って名久井さんが話しているときに、その熱量の感じを伝えるにはどうやって空間に配置したらいいのか、なんとなく空間として決まってくるんですよね。その場合、相手役を立てて「私は胃を壊したの!」って切実な感じで訴えるよりも、相手役なしで、ほとんどモノローグとして、ちょっと華奢な世界の中でやったほうがこの場合は面白い――みたいにして。

――演劇にする場合、この感じをどう配置すれば面白さが伝わるか、頭の中で編集が始まるわけですね。

藤田 それで言うと、穂村さんとの作品の場合、あの話の中には穂村さんのお母さんの熱量があったから、そこに引っ張られた部分もあって。お父さんと穂村さんが、お母さんが糖尿病になったときの話をするときに、「レディボーデンのアイスを一気に食べてたからね」とかって話してて、その映像を見た観客もそこで笑うわけ。でも、僕はあのとき、お母さんに寄っちゃうんです。「生き残った男たちが、なんでお母さんのことくさすのよ」って。だって、そうやってアイスクリームを一気に食べちゃったのも、身体的な、オートマチックなことかもしれないから。あのレディボーデンの話も、もっと爆笑シーンにもできるかもしれないけど、そこにお母さんの熱量を感じちゃうから、あのシーンの直後に、お母さんがどれだけ穂村さんのことを思ってたかってことを配置しちゃうんですよね。話を聞いていくと、登場人物ひとりひとりの熱量がだんだんわかってくるから、そこで空間を配置していくところがありますね。

名久井 私の場合も、藤田君が今「話を聞いていくとわかる」と言ったのと同じように、感覚的なところが大きいですね。本を作るとき、文字組のフォーマットを作るんですけど、昔は皆さん原稿用紙で書いていたから、20字×20字の呼吸で書いてたと思うんですね。その頃はちょっと、私もまだ仕事してないけど。でも、ワープロの時代を経て、今は皆がパソコンを使って、自分の呼吸で文章を書くから、(1行あたりの文字数を)40字で組むのがベストではないんですね。40字で組むと、この人の文章は必ず「でし/た。」って、常に1文字こぼれちゃうなってことから、その人の呼吸が見えてくる。

藤田 未映子さんもよく言ってるように、どのフォントで書くかだけで一日悩むみたいなこともあるし、その人それぞれのフォーマットがありますよね。僕だったら、「台本ならこれぐらいびっちり書きたい」とか、そういう呼吸感がある。

名久井 そうそう。実際に書いてる場面は見ないわけだけど、受け取ったテキストから呼吸を感じる。あと、未映子さんの場合だと、本によっては関西弁で捲し立てて改行もずっとないまま続くときもあって、そういうときは逆に行間を狭めてあげて、読んでいる人の息が続く感じで読み終わるようにする――そういう調節みたいなのはあります。それは技術と感覚のような感じですね。

藤田 名久井さんの話ですごいなと思ったのは、昔、「名久井直子デザインの背表紙ってことになりたくない」って話で。本屋では目立って見えるけど、自分の家に持ち帰って本棚に入れたときに、溶け込むような本がいい、と。

名久井 やっぱり、本屋で目立って家で目立たないのが一番いいと思うんですよね。本って、買っちゃうともう一対一の関係になって、本棚のどこに入れたか自分でわかるから、もう目立たなくていいと思うんです。本に限らず、買った服とかでも、「あのブラウスはあそこに仕舞ってある」ってわかるじゃない? それと一緒で、買ったあとの関係性を信じてるところはあります。野菜炒めを作ったときに、「これを盛り付けるならあの皿だな」って取り出せるけど、本もそうじゃないかなって。

藤田 なるほど……。普通に勉強になります。

――今の名久井さんの話を、僕も「ふむふむ」と思って聞いてはいるんですけど、それは「デザイナーである名久井さんには世界がそのように見えているんだな」というところで止まってるんです。でも、藤田さんが「勉強になる」ってときには、もうちょっと、演劇の世界と地続きなものとして聞いているような感じがするんですよね。

藤田 演劇とオーバーラップさせると、演劇って家に持って帰れるものが何もないんですよね。マームは当日パンフレットを作ったり、最近であれば物販を考えたりしてちょっと粘ろうとしてるけど、演劇は究極的には無形のものだと思っていて。最近よく考えるのは、水って無形で、手に取れないじゃないですか。だから皆、水を写真に収めようとか、絵に描こうとかって頑張るけど、水ってそもそも捉えられないものだから、捉えた時点で水じゃなくなると思うんですよね。それと演劇は似てて、持って帰れる物をどんどん渡しちゃうと、演劇本来の無形さがなくなってしまう。1時間なら1時間のあいだに上演されたものの質感って、頭の中にしか存在しないから、家に帰ったあとで具体的な場所に溶け込むってことがないのが演劇だなと思うわけ。ただ、勉強になるなと思ったのは、リフレインってそこに抗おうとしてるんだよね。劇場で何度もリフレインされた言葉が、家に帰ったあと、頭の中で強烈にリフレインするかもしれなくて。その人が劇場を出て行ったあとに、言葉が存在感として残るみたいなことを考えているから、さっきの名久井さんの話も面白いんですよね。お店ってフェーズがあって、その本が買われて、家ってフェーズに行ったところまで受け持ってる感じとか。

名久井 藤田君がリフレインを作るのは、本で言うとそこだけ級数が大きいみたいな、「ここ、大事!」みたいにゆっくり読ませたい感じだと思うから、それはユーザーフレンドリーな感じがする。人の集中力にも限界があるから、流れていっちゃうところがあるけど、リフレインされたらそこで「あ!」って入っていける感じもある。そこもちょっと技術的な感じがして、面白いですよね。

藤田 特にこども向けの作品だと、こどもってすぐ飽きるから、「ちょっと聞いて!」ってときに言葉をリフレインさせると、グッと前のめりになるんですよ。こどもってほんとに身体が変わるから、あれは面白い体験でしたね。なんかさ、国語の授業で、「この作家の言いたいところはどこでしょう?」みたいに、マーカー引いたりしたじゃないですか。あれもその部分をリフレインさせてるんだと思うけど、「シャボン玉ばっか見てると、このあと話についてくれなくなるよ」ってときに、言葉をリフレインさせることで注意を向けさせるって役割もあるんだなってことを、こども向けの作品をやって感じましたね。

名久井 橋本さんの質問に戻ると、私が言ったことで藤田君が「勉強になるな」となってるときって、別に私の言葉そのままじゃなくて、藤田君の読解力によって勝手に勉強になってる感じだと思います。

――いや、でも、『名久井さんとジプシー』が上演された2014年って、藤田さんが「編集」とか「配置」って言葉をよく使うようになった時期でもあって、そこには名久井さんの作業の影響もたしかにあると思うんですよね。僕が『ドライブイン探訪』のブックデザインを名久井さんにお願いしたときも、完成した本を手に取って、びっくりしたんです。ああ、この本はこのフォントで、このような組み方で配置されるべき本でした、っていう感覚になったというか。

名久井 そう言ってくださいましたね。でも、こっちからすると全然そんな感覚はなくて、橋本さんの撮った写真で、橋本さんの文章で、ロゴもほぼ元からあったものを活かしているような感じなので、「私、刺身を切っただけです」みたいな感じなんですよね。

藤田 その刺身の切り方がすごいんじゃないかな。これは言葉にしづらいところだけど、不思議なことに、イメージの中で「あ、これがもうベストです」みたいな段階に至る瞬間があるんですよね。名久井さんとLINEしてるだけで、「あ、これで作品になる」と思える瞬間があったり、未映子さんの「先端で、さすわ さされるわ そらええわ」であれば、「ここはもう、Degitalismのあの曲でしょ!」みたいになったり――たとえるなら、「この酒飲むなら、肴はこれでしょ!」みたいな感じで、すごく一致するタイミングがあるんですよね。

名久井 だから、「Room #301」を書き上げるのも早かったよね?

藤田 そう、早かった。

名久井 「もう、今書けます」みたいな感じで、すごかった。

――最初に藤田さんが話していたように、2014年の『名久井さんとジプシー』のときには、あまり踏み込んじゃいけないという感覚があって、仕事の話を軸に名久井さんを描いていて、だからこそ「言葉を持たないわたしたちは、、、、、、でも、、、書かれた言葉たちの、、、描かれた言葉たちの、、、、、、出口でもある、、、、、、」という言葉が鮮やかだったなと思ったんです。でも、7年前には「言葉を持たないわたしたち」というテキストになっていたところに、その人の言葉を見出して、名久井さん自身の記憶から作品を立ち上げたというところで言うと、かなり大きな変化だなと思うんです。

名久井 まあでも、それは私のそのままの言葉というより、私の言葉はないけど記憶はあったというような感じで、それを藤田君が言葉にしたっていうことですよね。

藤田 あと、『ぬいぐるみ〜』のツアーで岩手に行けたのも大きかったかもしれない。あのとき、名久井さんはスケジュールの都合で一緒に岩手に行けなかったんだけど、街を歩きながら、「ここらへんの道も名久井さんは歩いてたのかな?」みたいに、ずっと名久井さんの話をしていて。そのときに、名久井さんのこと、全然知らなかったなと思ったんですよね。それは明らかに今回のワークにつながっていて、あのツアーがあったから「どうだったんですか?」って聞けた部分もあるし、上京して最初に301号室に“しおんちゃん”と住んでたって話も、今回初めて知ったんです。

名久井 私はもう、藤田君のことは100パーセント信頼してるから、こういう変な思い出をしゃべっても、とてもかわいいものになるだろうなと思ってました。だから、稽古のときも「とにかくかわいくしろ」と(笑)

藤田 名久井さんと一緒にやるときは、ずっとかわいいものを心がけてるんですけどね。2014年の初演のときは、タイル屋さんにタイルを買いに行って。

名久井 あのタイル、最高にかわいかった。

藤田 あのタイル、まだあるよ。

名久井 すごいな。物持ちいいね。

――とにかくかわいいものにってリクエストは、今回の作品で達成されてましたか?

名久井 もっとかわいくなると思うけど、結構頑張ってくれたなと思います(笑)

藤田 いや、要所要所かわいくなかったよね(笑)。なんか変な人たちが出てきて、いきなり演奏し始めて。あとで写真を見せたいけど、なんかヤバい写真もあったんですよ。「このバンド、何?」みたいな(笑)

名久井 でも、遊園地の空間にはすごく合ってた気がする。ピエロにも両面性があって、怖さも合ったりするじゃない。そういう感じもあって、すごく素敵だった。ぎこちない夢のようで、よかったなと思います。