mum&gypsy

窓より外には移動式遊園地2

trippen 中村光仁・斉藤いずみ × 藤田貴大 鼎談

2021/05/13

「窓より外には移動式遊園地」

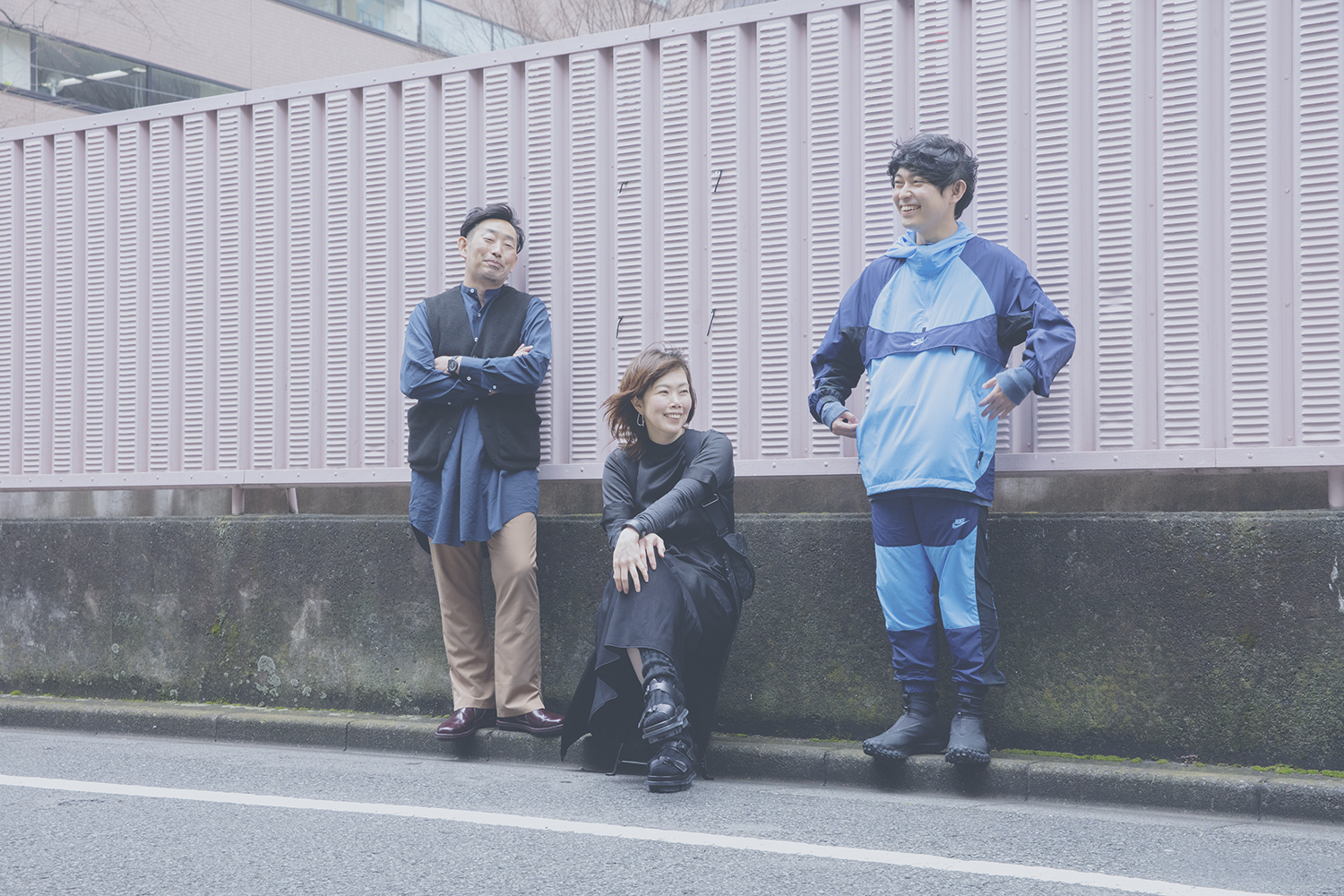

中村光仁(trippenセールスマネージャー)・斉藤いずみ(trippenバイヤー)×藤田貴大

聞き手:橋本倫史 撮影:井上佐由紀

中村 一昨日、マラソンですごい日本記録が出て、2日間ぐらいそれにかかりきりなんですよ。従来の記録を30秒以上更新して。

藤田 給水ポイントで給水しなかったっていう、あの人ですよね。

中村 そう。しかも、マラソンで2時間10分を切ると“サブテン”って言って、10年前だとかなりの記録なんだけど、それを40人も切ったんです。それもやっぱりコロナの影響で、レースが全部飛んじゃって、今回のびわ湖毎日マラソンってとこにだけ皆が焦点を合わせてきて、それが一番良い効果を出したんだと思います。

藤田 中村さんもランナーで、大学の記録保持者だったんですよね?

中村 いえいえ、多少活躍できてたのは高校生の時です。

藤田 完全に素人くさい話をすると、やっぱ選手たちが皆、コロナ禍で体を休めてた影響もあるんですか?

中村 それもあるかもしれない。結局のところ、今までのレースだと「これぐらい間隔を空ければ大丈夫だろう」って、経験をもとに日程を組んでたんです。これだけの期間レースに出ないって、今までなかったんじゃないかな。だって、日本記録を更新した選手も、自己ベストを一気に5分ぐらい更新したんですよ。この状況がなければ、絶対ありえなかったであろう記録だと思います。

藤田 それ、プロ野球とかでも言われてますよね。大谷選手がすごい怪我をしたのにもう復帰できたのは、ちゃんと療養できたからだって。あと、将棋の藤井さんが言っていたのは、対面で対局できなくなったあいだ、ずっと詰将棋してたら劇的に強くなった、と。フィジカルなことだけじゃなくて、「あの練習方法は間違ってたんじゃないか」とか、頭の中で立体的に考えることができたのかもしれないですね。

中村 プロフェッショナルって、環境が整っているが故に、それを見つめ直す機会がないんだと思うんですよね。プロの選手だと勝手なトレーニングはできないから、自分がやりたいと思ってることをやれない場合が多いんじゃないかって気もします。

藤田 前、ナイキの靴が出て、記録がバンバン更新されてたじゃないですか。あのときも中村さんは今と同じ熱量で話してたけど、今回の話は全然そこじゃないですもんね?

中村 そこじゃない気がします。ただ、最近はあの反発性の高いシューズで練習する人がかなり増えてきてるから、そうするとまた変わってくるところもあると思います。僕なんかのときだと、あんな厚底のシューズなんて考えられなかったですよ。薄くて軽くて針がついてるシューズで走るだけだから。

藤田 僕は小さいころから演劇ばっかやってたのに、帰宅部になったら不良扱いされて目をつけられるから、中学1年生のときに陸上部に入って、短距離をやってたんです。陸上部の大会があるときに、「大会ってなんだろう、面白そうだな」と思ってたら、100メートルだと10何秒で終わっちゃって、めっちゃつまんなくて。だから次の年は三種競技ってのをやって、そうすると100メートルと高跳びと砲丸投げがあって一日中遊べたんですよね。で、その大会で走るためだけに、お年玉でスパイクを買ったんです。それがタータン(合成ゴムのグラウンド)用のスパイクで、自分でネジを締め直したりするのが楽しい時間で。それで走ったとき、「足がこんなに弾むんだ!?」ってビックリしたんですよね。靴ってすげえなって感動して、その大会の日に走りまくってました。

――コロナ禍を振り返るとなると、どうしても「コロナ禍の影響で、皆大変だった」とざっくりした印象で振り返ってしまいがちですけど、さっきの日本記録の話は面白いですね。あの日々にどんな影響を受けたのかって、人それぞれまるで違うと思うんですけど、中村さんと斉藤さんはどんなふうに過ごしてましたか?

中村 うちはtrippenの靴を取り扱っている代理店で、25年ぐらい輸入パートナーとしてやってるんですけど、ビジネス的には2ヶ月ぐらいお店が閉まってしまって、相当打撃を受けたというのが正直なところです。ただ、コロナ禍になって、作られた服の半分が捨てられるとか、Tシャツ1枚作るのに膨大な水が使われているとか、ファッションビジネスのネガティブな側面が取り上げられるようになって。でも、ファッションの世界では、たとえばサステイナブルのことは数年前から課題として語られてきたことだし、trippenも「物づくりする人が環境に対して責任を持つべきだ」って姿勢で20年来やってきてるので、大きく変わった感覚はないんですね。

斉藤 そう、大きく変わったことはないんだって、時間をかけて気づいたんです。私たちも会社なので、「売り上げを作んなきゃ!」って作業をすごくやっていて、いろんな情報を詰め込んできて。そんなときに、ドイツからtrippen が発信してくるメッセージは、今までと変わらず「持続可能性」で、「働いている人と、靴を履く人に優しい」ということと、「確固たる強いメッセージを持ったデザインである」ということで。そこの部分は変わらないんだってことを示してくれたことで、私たちも「基本は変わらないよね」ってことを確認できて、「じゃあ、何をしようか?」ってことが明確になってきたんだと思います。

藤田 去年の3月、演劇の公演が中止になり始めたときに、trippen の皆さんと取り組んでいた『CYCLE』って作品で。そこで皆さんと話し合ってたことはたくさんあったから、ステイホームみたいなことが言われ始めたとき、「靴ってそんなに履くものじゃなくなったぞ」って思ったんです。

斉藤 そうですよね。「大丈夫か?!」ってなっちゃいますよね。

藤田 そう思い始めた途端に、trippenの皆さんが「#trippenstayhome」ってハッシュタグでInstagramに投稿し始めて、僕が知り合ったスタッフさんとかが靴を磨いている動画が流れてきたときに、「靴って要らなくならないだろうな」って思えてよかったんです。それで、ちょうど『CYCLE』を考えてるときに、trippen から初めてスニーカーみたいなのが出たんです。それは革じゃなくて、ニットみたいな素材の靴で。そのことについていずみさんと中村さんがぼそぼそ話してるときに、「こういう流れもあるけど、革が扱われなくなることはないでしょ」って話してたんです。「いろんな流れがあるから、時代に沿って試行してるけど、最終的には革に戻るでしょ」って。ふたりがそうやって話してるのを聞くと、今は世界が偶然この状況ってだけで、あの春には上演することができなかったけど、作品としては変わらないんだなっていうのが頼もしかったんですよね。

中村 業界的に言うと、やっぱり不特定多数の人を集めるためのイベントって多いんですよ。trippen も、不特定多数の人に知ってもらうために商業施設の1階に店を出していたこともあるんですけど、コロナが始まる前から「何に価値を見出していくかってことを、もうちょっと問うべきじゃないのか?」ってことは自分たちも考えていて。「自分を幸せにしてくれるものであれば、お金を払って買いたいと思うんじゃないか?」と。コロナ禍になって、やっぱりそれは間違ってなかったなと思ったんです。trippen はそういう売り方をしてきたし、これを好きな人に何ができるのか、改めて考えましたね。

藤田 ここ数年、ふたりと結構一緒にいるから、面白いシーンに出くわすことも多くて。たとえば『BEACH/BOOTS』で福岡公演に行ったとき、いずみさんと一緒に靴を売ってた女性と飲む機会があって、その女性は僕のことも知らないんだけど、「いずみが来たから、とにかく飲むか!」みたいな感じで。そのとき、いずみさんがこどもに帰ったように後輩の顔になってて。それはめちゃくちゃ楽しい会だったんだけど、ふたりが福岡で靴をめちゃくちゃ売りまくった伝説の何日かの話とか、めっちゃアツくて(笑)。そこにはやっぱり、お金が云々とは別の話として、売ることの喜びがあるわけじゃないですか。それは演劇もまったく同じで、そこにお客さんがきてくれる喜びってあるんです。作家とかデザイナーって、「売れる/売れないとは別のところでやってます」みたいになりやすいんだけど、そこを乖離させ過ぎてないというか、高く留まってる人がいなくて。この営みがこんなことで止まんないで欲しいなって、ずっと思ってました。

――今の藤田さんの話にあったように、今回の『窓より〜』に限らず、trippen の皆さんと積み重ねてきた時間があるのだと思います。『CYCLE』という演目を上演すると発表されたとき、藤田さんはコメントとして、「今朝も、靴を履いた。その足もとを、なぜかみつめた数秒間。あのときの、あのひとの表情。あの言葉のほんとうの意味。夜へと消えていった足音を、おもいだした。」と書かれていました。この言葉って、コロナ禍の状況ともすごくリンクする言葉のように感じますけど、コメントの日付は2020年1月15日で。コロナ禍になるずっと前から、今の状況にも通ずることを考えてきたんだろうな、と。

藤田 そうですね。『CYCLE』ってタイトルをつけたときに、サステイナブルって言葉は僕の中でも気になっていて。皆さんと話していると、環境のことも微妙に考えるようになるんです。さっき中村さんが話していた「Tシャツ1枚作るのに、どれだけ水が必要か」って話もそうだけど、この製品がそこに至るまでの経緯のことも考えるようになる。皆さんの靴磨きの話を聞いてると、この革のことをまだ生きてる肌を扱うように説明してくれるんだけど、「そんなこと、人って普通する?」って思うんですよね。「この革も毛穴があって、呼吸してるんです」とかよく言われて、僕らとしては「いや、もう死んでるものだよね」ってことしかなかったんだけど、そういう話を聞いてるうちに考え方が変わってくるところもある。『BEACH』(2018年)、『BOOTS』(2018年)と続いてきたtrippen とのコラボレーションでは、なんとなく黒にこだわってきたんだけど、『CYCLE』では色をつけたくなったんですよね。困らせるようなことを言うのも好きだから、革靴でビーチに行くわけないのに『BEACH』とか言ったり、『CYCLE』のときであれば「アメリカンダイナーみたいなイメージで」みたいに伝えたり。そんなこと言われても、「そもそもアメリカンってなんだよ」って話だと思うんだけど、trippen としたらちょっと変なことをお願いしたほうが面白いんじゃないかと思って、あえて無茶ぶりをして(笑)

斉藤 「trippenはそもそもドイツだから」っていう(笑)。でも、それはあえてだったんだ?

中村 『CYCLE』のときに、藤田君からプロットをもらって、「アメリカンダイナー」って言われたときのことはよく憶えてます。それはもう強烈に、「なぜ俺たちを選んだんだ!」と(笑)。でも、そのとき藤田君がぽろっと、「trippenなら耐えうると思う」と言ってたんです。僕らは演劇だけに対して商品を作っているわけじゃないんだけど、僕らの中でできることをやりたいなっていつも考えていて、『BEACH』や『BOOTS』も非常に実験的な取り組みだったんですよね。『CYCLE』の場合、「耐えうると思う」と言われたときに、trippenの数ある品番を見てみると、ちょっとアメリカンな匂いが入っているものも作れなくはないな、と。

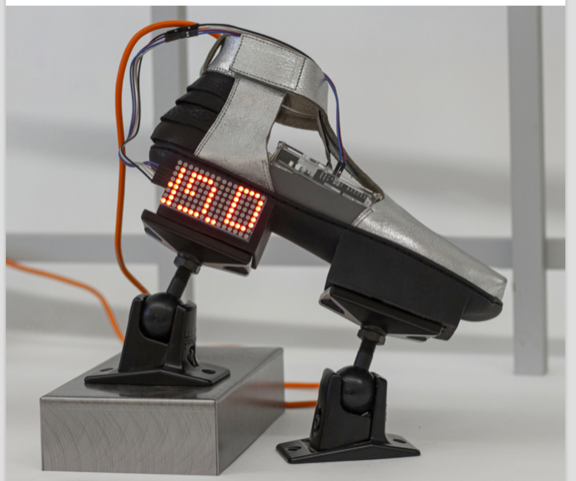

藤田 そこで皆さんが提示してくれたものがすごく良くて。trippenじゃないみたいな色合いで、見方によってはローラースケートにもちょっと見えるような靴で。

『CYCLE』の際に特別オーダーした靴

『CYCLE』の際に特別オーダーした靴

斉藤 アメリカンダイナーになりましたよね。私たちも出来上がってきてびっくりしたけど、アメリカンダイナーなんだけど、「でも、trippenの靴だ!」って。

藤田 ドイツに発注して、出来上がってきたものを見たらすごく上品でしたね。

中村 ツートンカラーには少しこだわりました。革靴だから、色を混ぜることはできないんで、パーツを組み合わせるしかないんですよ。

藤田 色をツートーンにしただけで、ボウリングシューズっぽく見えてくる。あの感じは興奮しましたね。『CYCLE』は今年1月の公演も延期になってしまって、日の目を浴びないままずっと作戦を練り続けてる感じだから、お客さんに見せるのが楽しみなんですけどね。

中村 『BEACH』を最初に上演したのは3年前ですけど、『BEACH』、『BOOTS』、『CYCLE』と3作繋がったときに改めて思ったところもあって。こないだ若林佐知子さんから衣装の写真を見せてもらったときに、僕らの靴としても、たとえば革の柔らかさとか、あるいは革の硬さとか、もう少し質感が必要だったかなって思ったんです。今、店頭で触れなくなったときに、革の柔らかさを伝えるのってすごく難しいんだけど、作品の中で伝えられるものがあるといいじゃないかなと考えていて。

藤田 いやいや、やりましょう。『CYCLE』はどこかのタイミングでやりますんで。

――今の話も、すごい精度の話だなと思うんです。さっきの「革にも毛穴があって呼吸してる」って話もそうですけど、今の「どうすれば革の柔らかさを伝えられるか?」とか、革に対してすごい熱量のまなざしを注いでいるんだな、と。そんな皆さんと関わりを重ねることで、影響を受けている部分もありますか?

藤田 話してる最中はすごく興奮しながら聞いてるんだけど、家に帰ったあとで「自分はなんにも見てなかったんだな」って気づかされるんですよね。自分が見てなかったものっていっぱいあるんだなって、ちょっと悔しくなるというか。trippenの靴はずっと好きで、最初に『ロミオとジュリエット』でご一緒できたときはすごく嬉しかったんだけど、あの大きな舞台で靴のことをちゃんと見てる人っているのかなって、客席を見ながら思っていたんです。演劇においてこだわらなくていいものなんて一つもないはずなのに、なんとなくないがしろにされているものがあって、その一つが靴だな、と。具体的に言うと、「靴」なんてクレジット、ないんですよ。

斉藤 「靴」じゃなくて「衣装」になっちゃいますよね。

藤田 でも、靴ってものが俳優に無関係であるわけがないんです。実際、どんな靴なのかってことを、衣装より先に俳優は知りたがるんですよ。これは靴を履くのか履かないのか、履くとすればどういう靴なのか。それを皆が気にしながらやってるのに、靴に対するクレジットもないし、鑑賞する観客のほうでもなんでもよくなっちゃってることは違和感で。どう歩くか、どう動くかってことは俳優に影響する部分だから、それを質感レベルで話してくれる人たちがそばにいてくれるのは心強くて。履き心地みたいなことだけじゃなくて、履いている靴だけでその役柄の立場がわかったりする。たとえばディナーの場面があるとして、若干ヒールの高さを上げてみると、「この子はいつもより高い金額を払ってこのディナーにきてそうだな」とか、靴によって畏まりかたが変わるんですよ。逆にヒールを下げると、ちょっとカジュアルになる。靴から話すとめっちゃクリアだし、靴は服以上に「どれを履いていこう?」って悩む気がするんですよね。

中村 うん、悩む気がする。トータルで服を選んで、そこに靴を合わせて。一回出かけたんだけど、靴に合わなかったら一旦帰ることって多いような気がします。今話していただいたことって、trippen と合致しているところもあって。今から20年ぐらい前、すごく柔らかくて柔軟性のある革靴を出したときに、デザイナーが「これでスケボーやっちゃいなよ」って言ってたんです。その頃から自由に靴を履いてもらいたいと思っていて、それこそさっきの話にあったように革靴を海に履いて行ってもいいじゃないって思うんだけど、僕らの普段の仕事だとなかなかそれを表現できなくて、それがフラストレーションになってたんです。だから、藤田さんが言ってくれることって、僕らにとっても実験的で面白いことだし、それを楽しんでくれる人が世の中にはいて。trippenを好きな方には、僕らと同じように素材のことを詳しく知っている方もいて。そこで「これはどんなときに履くといいと思います?」って聞かれたときに、僕らはちゃんと答えられないといけないし、お店はそういう役割もありますよね。

――今回の『窓より〜』という作品で、trippenの皆さんにも関わって欲しいと打診したのはいつごろですか?

藤田 夏の終わりぐらいですね。『窓より〜』は、コロナ禍だからできた作品だってことを直接的に謳いたくはなかったんだけど、こんな状況じゃなければ思いつかなかったような空間の編集をしたいと思ったときに、真っ先に思いついたのがtrippenとの時間で。コロナ禍で家にずっといるようになったとき、「#trppenstayhome」の動画を見て、これまで使ってなかったシューケアセットを引っ張り出してきて、trippenの靴をベランダで磨く真似っこを僕もやり始めたんです。あと、『apart』って作品でも――trippen と言えば青柳で、青柳がtrippenの靴を履き潰してるから、「あれをきれいに磨こう」って話にギリギリのタイミングでなって。そんなシーンを撮影する予定じゃなかったんだけど、ちょっと停滞したような気持ちになったときに、「あの靴を磨く場面を今すぐ撮ろう!」となって、trippenの皆さんに電話して、青柳が靴の磨き方を習得して、その様子をベランダで撮影したんです。

中村 最初の緊急事態宣言が解除されたあと、お店も営業を再開して、世の中が一時的にあがった感じがあったんです。でも、8月に入ったらまた一気にマインドが下がった感じがして、このままじゃいけないぞって空気になっていたときに、『窓より〜』のお話をいただいて。

藤田 まず、「冬の扉」と「治療、家の名はコスモス」で使う靴を作ってもらったんですよね。

『冬の扉』アレンジ(モデル:Arsenal)

『冬の扉』アレンジ(モデル:Arsenal)

『治療、家の名はコスモス』アレンジ(モデル:Romance)

『治療、家の名はコスモス』アレンジ(モデル:Romance)

中村 私たちはまず「冬の扉」と「治療、家の名はコスモス」が以前に上演された際の衣装イメージを少し意識しながら、trippenのモデルを準備していました。

でも、作品に対してお二人ともに以前のイメージとは変わっていったようで。

実際はデザイナーである小高さん、YUKIさんにお会いして話をしながらモデルのディテールをつめていった感じですね。

斉藤 お二方ともに作品のイメージをつかみながらも、ブランドの芯が残っているというか、そこを大切にたもっているようでした。なので、一度流れができるとモデルを選ぶのは早かったです。

中村 モデルが決まったあとは、カラー、素材をチョイスしていただきました。

斉藤 出来上がったらものをスケッチでいただいたんですが、ドイツにオーダーをして、出来上がりを想像してわくわくしました。

藤田 その靴を、会場限定で販売してもらったんです。

中村 『窓より〜』のときには、舞台で使う靴だけじゃなくて、それ以外にも何か一緒にやれないかって問いかけをいただいていたんです。たとえばいくつのモデルを並べて販売するとか、色々あげてたんですけど、ちょうど8月にSpring/Summerのコレクションが発表されて、そのテーマが「Back To The Future」だったんで。

藤田 ほんとだ、デロリアンみたいになってる。

斉藤 彼らが偶然家の近所で見かけた、クラッシュした車の姿からインスピレーションを得てデザインしたらしくて。

中村 それが靴として表現されていて、ぐにゅぐにゅになってたり、踵も潰れてたりするんです。このコレクションを通して、「一度立ち止まって、何が大切なのかもう一回考えよう」ってことをデザイナーは表現してたんですね。そこで「僕らにとって大切なことはなんだろう?」って改めて考えたときに、どうやってこの靴が手元に届いているのか、こんな状況だからこそちゃんと伝えなきゃねって話になったんです。うちの靴の中でもかなりシンプルな“Yen”ってモデルがあるんですけど、これだけシンプルなものでも20人ぐらいの手を経てここまで繋がってきてるものだってことを伝えたくて、“Yen”を展示・販売するのがいいかな、と。僕らがそうやって漠然と考えてるときに、藤田さんから言葉として「tsugime」ってことを言われたんです。継ぎ目っていうと、僕らはどっちかって言うとシームやステッチに重なるイメージがあるんだけど、人の繋がりを含めて「tsugime」って言葉にしてもらえて。

藤田 『CYCLE』は延期になったけど、trippenの皆さんとは並走してる感じだったし、靴って家の外に出るツールじゃないですか。『窓より〜』という作品で靴を扱って、空間の中に言葉と一緒に配置したら、それだけで「部屋の中から出られない」ってことを描くこともできるし、「部屋の中から出たいと思っている」ってことを描くこともできるなと描けるなと思ったので、経堂の倉庫に行って「一緒にできませんか」って声をかけに行ったんです。そのときに話したのは、trippenって店舗に行けばすぐに物が手に入るんだけど、展示会だと季節をまたいだあとに家に送られてくるんですね。ひとつの季節が終わったあとに新作の靴が届くって、季節の訪れとしてすごくいいなと思うから、「展示だけじゃなくて、販売もしたいんです」って声をかけて。展示を見て終わるんじゃなくて、その余韻がしばらく続いたあと、おうちに靴が届くって演目をやりたいなってことで生まれたのが、「tsugime」って演目でしたね。

「窓より外には移動式遊園地/tsugime」 撮影:小西楓 宮田真理子

斉藤 藤田さんって、こうやって言葉にしてくれるじゃないですか。私たちはお客さんと接しているときでも、革のことならいくらでもしゃべれるんだけど、思っていることを言葉にして表現するのは難しくて。コロナになっていろいろ詰まっていたものがあるんですけど、藤田さんが「tsugime」ってタイトルの下で言葉にしてくれて、それが全部ストンと落ちた期間でした。去年の春に私が思ったのは、「靴って一番不要不急なものじゃん」ってことで。部屋にいたって服は着るけど、外に出かけなくなったら靴って履かないですよね。そこで「この先、この靴を履いて外に出るときを想像したい」ってことを伝えたくて、「#trippenstayhome」ってハッシュタグをつけて靴を磨いてる様子を投稿したんです。店も全部閉まってしまって、スタッフ同士で繋がることも難しくなったときに共同のクラウドを立ち上げて、そこにスタッフが写真を投稿して。あのとき自分たちが考えていたことや、伝えたかったことが、藤田さんが言葉にしてくれたことで全部繋がったなと思ったんです。

藤田 僕はほんと無意識に言葉を書いちゃうし、書いたところで全然わかってないんですけど、たしかにそれも“継ぎ目”ですね。スタッフの皆さんも一旦解散して、日々のルーティンがなくなってるなかで、あのハッシュタグで繋がることが“継ぎ目”になってたってことですよね。

中村 『窓より〜』のときにもうひとつ考えたのは、“made for you”ってカスタムオーダーをやってみるのがいいんじゃないか、と。

斉藤 ドイツでは普段からカスタムオーダーをやっているんですけど、日本でそれをやるのはなかなか難しくて。

「窓より外には移動式遊園地/tsugime」 撮影:小西楓 宮田真理子

中村 そのアイディアにたどり着いたあとはもう、とにかく準備をして。ちょっと遠巻きからでもお客さんに見てもらえるように配慮しながら靴を並べたんですけど、お客さんがどんな組み合わせを選ぶか、面白かったですね。

斉藤 準備を終えたあとはもう、単純に楽しかったです。「この組み合わせ、行っちゃう?!」って(笑)

中村 僕らの仕事としては、その準備の段階が重要なのかもしれない。

斉藤 これまでにも何度か藤田君と一緒に作品をつくってきたから、ドイツにいるデザイナーのミヒャエルにも、私たちがどんなことを考えていて、どんなことをやろうとしてるのか、すごく伝わってるんです。今回であれば、「何ヶ月か経ったあとに自宅に届くものを、そこでしか買えなかった特別なものにしたい」って考えていたんだけど、あの会場でオーダーしたものが届くときには、これが一緒に届けられることになっていて。

藤田 すごい。革の小物入れだ。

斉藤 しかも、『BEACH BOOTS BOOK』の本のロゴが入ってるんです。

中村 やっぱり、当たり前にしたくないんだと思うんだよね。ひとつひとつが特別なものなんだよってことを、彼らとしてもちゃんと伝えたいんだと思う。

斉藤 だから、あのとき会場で買ってもらったYenには、全部これがついてくる。それと一緒に、そのお客さんが選んだソールにあてて藤田君が書いてくれたテキストを添えて、発送しようと思ってます。

藤田 靴と一緒に言葉を届けるの、めちゃくちゃいいですね。その作業、一緒にやりましょう。